臨床研修ブログ

水戸済生会総合病院は、救急医療から緩和医療まで多彩な症例が経験できる総合力の高い地域の基幹病院です。

医師の生涯のうち最も実りある初期臨床研修期間を私たちは強力にサポートします。

たこつぼ心筋症

日本人が発見したたこつぼ心筋症。今年の医師国家試験でついに新規出題されるなど話題の疾患ですね。今回私は国試と同時期に同症例を経験したため、まとめてみました。

まず疾患背景について、1990年ころ➀急性心筋梗塞に類似した発症経過で、②左室心尖部を中心とした領域の収縮異常を呈するが、③その責任病変として妥当な冠動脈病変を認めず、④短期間で正常化してしまう病態が報告された。左室収縮末期像が「たこつぼ(入口が狭く奥が広い形)」に似ていることから「たこつぼ型」と形容されて以来、この名称は次第に定着し「たこつぼ心筋症」と呼称されるようになりました。

原因は未解明です。多枝冠動脈攣縮説、微小循環障害説などありますがカテコラミン心筋障害説が今のところ有力視されています。カテコラミン心筋障害説では、哺乳類の心臓において交感神経とβ受容体の分布が心尖部と心基部とで真逆であり、それが発症に関与しているのではと指摘されています。しかしどの説でも臨床像と合致しない事象が多く、確証に至っていません。

臨床症状としては、突然の感情的・肉体的ストレスを誘因とした胸部症状(胸痛・息苦しさなど)が典型例です。感情的ストレスの場合、討論会で緊張した、口論になった、震災を経験したなど日常誰でもあり得るエピソードで発症します。肉体的ストレスの場合、基礎疾患による症状がストレスとなり発症、あるいは検査・治療など医療行為を契機に発症します。

疫学としては、高齢女性(73±11歳)に好発する(凡そ男:女=1:4)と言われていますが、男性では肉体的ストレスに関連し発症することが多いという特徴もあります。

症状が急性心筋梗塞と類似しているため検査も同様の手順を踏みます。心電図では急性期にST上昇(心筋梗塞に類似)、陰性T波やQT延長など、冠動脈造影では異常を示さないことで、急性冠症候群との鑑別ができます。心エコー・左室造影は図1を参照してください。

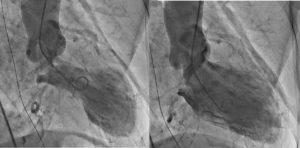

図1:たこつぼ心筋症の左室造影

左室心基部の過収縮と心尖部を中心とした収縮低下を認める。

経過としては、1か月以内に壁運動以上は正常化し一般的に予後良好とされています。治療も多くの場合対症療法のみ(原因不明なので確立されていない、というのが本音)です。しかし、心破裂やtorsade de pointesといった致死的不整脈を合併することもあるため決して甘く見てはいけないと指導医が強調していました。

今回私が経験した症例は70歳台の女性で、胸痛・V1~V5でST上昇・心筋逸脱酵素の上昇あり、STEMIを疑われ緊急カテーテル検査が施行されるも責任病変はなく、たこつぼ心筋症の診断に至りました。その後合併症はなく入院10日目の心エコーにて心尖部壁運動の改善みられ入院14日目に退院、以降も再燃なく経過しています。

この症例で問題になったのは、この方の誘因は何だったのか、という点です。患者さんは体が不自由で、自宅で転倒したのですが、帰宅した家族に発見されて、いつ、どうして転倒したのか本人も覚えていませんでした。転倒し際に頭部打撲で出血もあり、感情的ストレスというよりは肉体的ストレス(今回は転倒とか頭部外傷)の関与があると推測されましたが、原因未解明なだけに断定は難しかったです。

たこつぼ心筋症は基礎疾患の症状により隠蔽されることも多く、重篤な状態で発症した場合自ら訴えようがないことから、急性期には見過ごされ後の心電図変化で初めて診断されるケースもあります。このような疾患の性質から、救急領域はもちろんのこと、内科領域あるいは外科領域とほぼすべての診療科で遭遇しうる疾患と言っても過言ではありません。

(Aotearoa)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆春休みは病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆レジナビでお会いしましょう!

3月19日に東京ビックサイトで開催されるレジナビに当院も参加します。

当日は研修医と編集長らがブースであなたをお待ちしています♪

病院見学の時間が取れないあなた、どの病院にいくべきか決めかねているあなた。

ぜひブースにお越しください!

↓

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓

ブルガダ症候群

J1のAotearoaが初めて記事を書いてくれました。ブルガダ症候群に関するまとめで、概略はつかめる内容ですので、ぜひご覧ください。

今回の記事のように、自分が担当した症例はとても印象に残りますし、そこで勉強したことは時間がたってもかなり覚えているものです。たとえ自分の進みたい診療科と関係ないことだとしても、どこかで役に立つ時が来ます。ぜひあなたも自分の担当患者でやってみてください。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

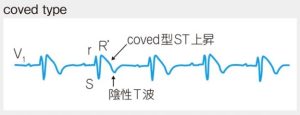

ブルガダ症候群とは、特徴的な心電図所見を呈し(図1)、致死的不整脈である心室細動(VF)によって突然心臓が停止し、死亡しうる病気の一群です。発作を起こすまでは普通に日常生活を送っていて、突然命に関わる不整脈が起こる(または起こる可能性がある)という事です。

図1;洞調律時にV1~V3でj波増高と特徴的なST上昇がみられる。ST上昇のタイプにはcoved型と

Saddle Back型があるが、現在、確定診断としては前者が必須とされている。

我が国における頻度は、成人の約1%にBrugada型心電図を認め、若年~中年男性に圧倒的に多いです(男女比9:1)。症候性と無症候性に分かれ、症候性では突然死が約10%みられるのに対し、無症候性は心停止発作を来す頻度は年1%未満。無症候性では全く無症状のまま経過する症例が多いです。

原因は心臓の電気信号の異常、具体的には心筋Naチャネル遺伝子(SCN5Aなど)の関与が指摘されています。突然死の家族歴も多いことから、遺伝的チャネル病が背景にある説が有力視されています。ただし、我が国では家族や血縁者にブルガダ症候群の患者さんがいなくても発症する例(孤発例)が多い傾向にあるため、健康診断の意義は大きいと感じます。

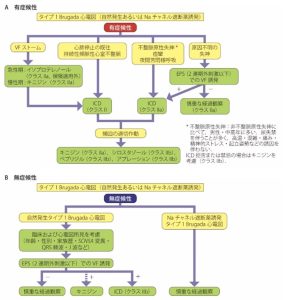

ガイドラインにて治療は下の写真のようなフローチャートとなっていました。

今回はブルガダ症候群で、VFストーム→キニジン内服→植え込み型除細動器(ICD)植え込み、という症例を経験しました。こう書くと簡単に聞こえるかもしれませんが、ICDの話が出てくるまでは決して平坦な道のりではなく、呼吸管理やECMOとかIMPELLAの導入、脱水・電解質補正など多くのイベントを乗り越え積み重ねてきたからこその選択肢で、自分にとってはとても重みがある症例でした。

発作が起これば時間との勝負になりますし、急性期を脱せたとしても後遺症が残ることもあります。ブルガダ症候群は若年~中年男性が好発ですから、当然患者さんの家庭がある訳で、ご家族や社会的復帰の重要性など、色んなことを考えさせられた症例でした。

参考文献:日本循環器学会 遺伝性不整脈の診療に関するガイドライン

(Aotearoa)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆春休みは病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓

急性大動脈解離の診断

こんにちは。現在、救急科で研修している新潟県産もやしです。

研修中の症例で、当院ERを受診し急性大動脈解離の診断となったのですが、治療する前に状態が急激に悪化してしまった症例を立て続けに2例経験しました。大動脈解離はいかに早く診断し、治療につなげられるかが大切であると実感しました。造影CTを撮ることで診断できるのですが、ERでは全ての症例に造影CTを撮るわけにもいきません。そこで今回は大動脈解離について見落としやすいポイントやいつ造影CTを撮るべきなのかまとめてみました。

- 意外な症状

当然発症の胸痛や腰背部痛は有名ですが、必ずしも痛みを主訴としないこともあり、突然発症の気分不良や呼吸困難感、神経学的異常(失神、一過性意識障害、片麻痺など)で来院されることもあります。このような無痛性大動脈解離は5-10%と報告されています。

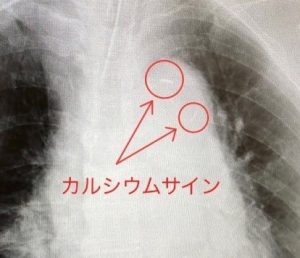

- 疑って胸部Xpを読影

Xpの有名な所見は、縦隔拡大、胸水貯留、カルシウムサインです。破裂の有無とは無関係に胸水貯留(左側>右側)することは比較的多いです。カルシウムサインは大動脈の石灰化が大動脈血管壁から10mm以上離れて見えることを言います(下写真)。感度・特異度は高くないですが、大動脈解離を疑って胸部Xpを撮影し読影することが大切です。異常所見があっても疑っていなければ見落としてしまいます。

カルシウムサイン

血管の辺縁と石灰化した内膜の距離が離れている

- D-dimerについて

D-dimerの解離に対する感度は97%、特異度56%であり解離の否定材料として非常に有用ですが、偽腔閉鎖型や解離腔が短い時ではしばしば陰性になることもあるので注意しましょう。

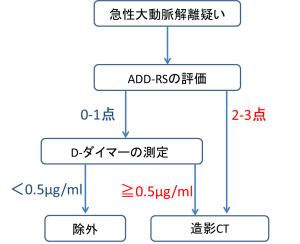

- 大動脈解離診断リスクスコア(Aortic Dissection Detection Risk Score:ADD-RS)

どんな患者が高リスクか事前に見積もるための指針です。3つのカテゴリーがあり、各カテゴリーの中で1つ以上該当するものがあれば1点とし、0点から3点で評価します。

<ADD-RSスコア>

|

基礎疾患 |

Marfan症候群、大動脈疾患家族歴、大動脈疾患既往歴、最近の大動脈弁手術、胸部大動脈瘤の既往 |

|

痛みの性状 |

突然発症の痛み、重度の疼痛、裂けるような痛み |

|

身体所見 |

血流障害(血圧の左右差、脈の左右差、神経局在所見+痛み)、新規大動脈弁雑音、ショックor低血圧 |

欧米のガイドラインではADD-RSとD-ダイマーとを組み合わせた下記のようなアルゴリズムが提唱されています。

大動脈解離は単独で感度・特異度の高い病歴や所見はありません。今回、紹介したポイントを組み合わせて、大動脈解離を診断し早期の治療につなげたいと思います。

(新潟県産もやし)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓

「先生!レート走ってますけど」と言われた時は

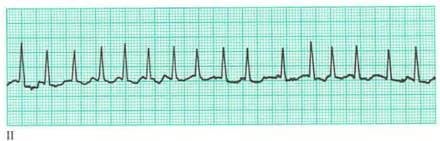

あなたのところに病棟から「先生!レート走ってます。どうしますか?」とコールが来ました。行ってみるとモニターはこんな波形。

↓

これは頻脈性心房細動のモニター波形です。たとえ循環器疾患で入院していなくとも、発作性心房細動の既往があったり、既往がなくとも

状態が悪い時は、よくこんな状況に遭遇します。

こんな時どうしたら良いのでしょう?あなたは準備が出来ていますか?

まず最初にすべきことは・・・・、

・バイタルの確認と

・患者さんの様子を見に行く

この2つです。

頻脈でも患者さんはケロッとしていることもあれば、苦しそうにしていることもあります。必ず見に行くことが大事です。血圧が下がっているとか、具合が悪そうなら、急いで対応しなければいけないのは当然ですが、血圧もOKで元気そうなら慌てないで対応を考えます。

では、その次はどうしましょう?

少し慣れてきたあなたは「ベラパミル(ワソラン®)」とか、「ランジオロール(コアベータ®、オノアクト®」など、指導医が使っていたのを見ていたかもしれません。でも、これは編集長的にはNGです。状況によっては危険だからです。

次にやるべきことは・・・・、

「なぜレートが速くなったのか?なぜ心房細動になったのか?その原因を考えること」です。

*心房細動は一般的に頻脈になるので、ここからは頻脈性心房細動のことを心房細動と書くことにします。

心房細動になる原因には、たとえば

・心不全

・発熱

・低酸素

・貧血

・甲状腺

・疼痛

・脱水

・薬剤(β刺激薬など)

など、いろいろあります。

今まで大丈夫だった患者さんが急に心房細動になったのですから、何かしら原因はないか?と考えましょう。

心不全が悪化しているのにβ遮断薬を静注しては、かえってヤバいことになります。

肺炎が悪化して低酸素が原因になっているのなら、NPPVや挿管を先にしないと、薬剤だけでは良くなりません。

脱水が原因で心房細動になってしまうことは、特に高齢者でしばしば経験します。こんな状況でワソランの静注をしてしまうと、びっくりするほど血圧が下がることがあります。(編集長は研修医時代に経験済みです)

もちろん、心房細動でも早い段階で電気的除細動をしなければいけないこともあり得ますが、そんなに多い状況ではありません。

繰り返しますが、心房細動などの頻脈を見たらすぐにレート下げる薬剤を使おうとせず、まずはその原因を探りましょう!

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆インスタもやっています♪

当院の初期研修医らが、院内でのショットを載せていきます。

ぜひフォローお願いします!

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓

心不全患者さんを診る時は・その5(初期治療の注意点)

前回はクリニカルシナリオ(CS)について紹介しました。虚血と大動脈弁狭窄症を除外できそうなら、基礎疾患の検索は後回しにして、患者さんの症状を早く取るために治療を開始するツールがCSでした。

CSに基づいて初期治療を開始するのはもちろんOKですが、当然ながら注意点もあります。

まず、CSは便宜的に収縮期血圧で分類しているので血圧だけで判断しないこと。

例えば、胸水も下腿浮腫もある患者さんが、ERでの血圧が150mmHg あったとしましょう。CS1に該当し、NPPVと硝酸薬ということになります。でも、明らかに浮腫や胸水など体液貯留傾向があるなら、利尿剤を使う必要が出てきます。

心不全の治療はERの中だけではなく、特に高齢者の心不全では、いかにADLを低下させないように退院させ、外来加療に持ち込むか、という視点が重要になってきます。CSに囚われずに早く症状を改善し、退院につなげるようにしましょう。

また大動脈弁狭窄症(AS)は要注意です。

ASは重症なほど血圧が上がりません。とすると、CS2として硝酸薬と利尿剤を使いたくなりますが、急激に前負荷が低下するとびっくりするほど血圧が下がってしまいます。

何故かというと、ASは心臓の出口である大動脈弁が硬くなって開きが悪くなる病気ですから、前負荷を維持しておかないと心拍出量が維持できないのです。しかし硝酸薬と利尿剤を同時に使ってしまうと、急激に前負荷が低下して、心拍出量が低下し血圧が下がるのです。心拍出量が低下すると硬くなった大動脈弁を押し広げる力も低下してしまうので、血圧がなかなか上がらず、ハラハラしてしまうことになります。

対策としては、硝酸薬と利尿薬を同時に使わずに一方から開始して、急激な前負荷の低下を避けながら慎重に経過を見ることです。CS1とかCS2のように、利尿がついたらほぼ安心という訳には行かないので、心してかかりましょう。そして、循環器内科医や心臓血管外科医に相談し、早期に手術を考慮してもらいましょう。

(編集長)

TAVI中の一コマ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓

◆水戸済生会の内科専門研修説明動画はこちら

「レジナビFair 専門研修(内科)プログラム」で紹介された説明動画がご覧いただけます。

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆レジナビFairでの病院紹介動画が見れます!

11月30日に開催されたレジナビFairでの紹介動画(11分)を、こちらからご覧いただけます。ぜひご覧ください!

心不全患者さんを診る時は・その4(クリニカルシナリオ)

前回は心不全患者さんの基礎疾患を探っていく時に最初に除外すべきは、虚血と大動脈弁狭窄(AS)の2つということを紹介しました。

虚血はSTEMIのように分かり易ければイイのですが、実際はなかなか難しいことも多いので、治療と並行しながら考えていきます。ASは聴診であなたが見つけ出せるので、ぜひ聴診器を当ててみてください。

さて、虚血もASでもなさそうとなれば、基礎疾患の検索は少し後回しにしてもOKで患者さんの症状を早くとってあげることが必要ですね。

このような初期対応で使われるのがクリニカルシナリオ(CS)です。

CSは基礎疾患よりは、病態を早く把握して治療を開始するためツールです。でも時々、入院していつまでも「CS1の心不全の患者さんで・・・」とプレゼンしている人がいますが、CS1は診断名ではないのでこのようなプレゼンはイケてません(笑)。

今回は、このCSを確認しておきます。

CS1:収縮期血圧>140mmHg

・急激に発症するびまん性肺水腫

・体液貯留は少ない(=浮腫が無い)

・治療はNPPV、硝酸薬

CS2:収縮期血圧100~140mmHg

・全身性の浮腫、体重増加を伴う

・肺水腫としては軽度

・治療はNPPV、硝酸薬、利尿薬

CS3:収縮期血圧<100mmHg

・低潅流が主で、肺水腫や浮腫は軽度のことが多い

・心原性ショックを含む

・治療はカテコラミン、状況によって輸液

CS4:急性冠症候群

・心原性ショック

・治療はNPPV、硝酸薬、PCIなどの再灌流療法

・さらにIABPやインペラなどの機械的補助

CS5:右心不全

・肺うっ血はなく、全身性の浮腫

・輸液負荷は避けつつ、利尿剤やカテコラミンを使用

ERで良く遭遇するのはCS1と2です。CS4は循環器内科医の出番ですが、CS3と5は循環器内科医でも治療が難しいことがほとんどです。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓

◆水戸済生会の内科専門研修説明動画はこちら

「レジナビFair 専門研修(内科)プログラム」で紹介された説明動画がご覧いただけます。

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆レジナビFairでの病院紹介動画が見れます!

11月30日に開催されたレジナビFairでの紹介動画(11分)を、こちらからご覧いただけます。ぜひご覧ください!

心不全患者さんを診る時は・その4(最初に除外すべき基礎疾患)

心不全患者さんの問診や指導医へのプレゼンの際に押さえるべき2つのポイントとして「基礎疾患」と「誘因」が重要なことを紹介してきました。

前回の記事では、心不全増悪の誘因がすぐには分からないことも多いと書きました。同様にERで心不全患者さんの対応する時にも、基礎疾患がすぐに分からないことが多々あります。

でも、最初に除外すべき基礎疾患が2つあることはぜひ覚えておいてください。

しかも、そのうちの一つはあなたでも見つけ出すことができます。

何だか分かりますか?

その2つとは、虚血と大動脈弁狭窄症(AS)です。

虚血といっても急性虚血か否かの把握が大事ですが、言うほど簡単ではないことが多く、治療と同時進行で動かなければいけない状況では、あまり突き詰め過ぎないことも大事です。

実際のところ、STEMIIとか急性冠症候群が無いか、PCIやCABGなどの治療歴があれば、カルテから多枝病変や左冠動脈主幹部病変が無いかの把握が重要になります。

もう一つのASは治療の際の管理が変わるので、ASだという認識が無いと、あなたがもの凄く怖い思いをするでしょう(ここまで言うのは、編集長が怖い思いをした経験があるからです・・・・)。

そんなASをあなたでも見つけ出すことができます。その方法は聴診です。

ASの雑音は、たとえあなたが全く心雑音の聴診に興味がなくても、何かおかしいと気づけます。ぜひASの心雑音だけは覚えておいてください。

心不全患者さんを対応する時は、虚血の関与がないかを考えること、そしてASがあるかもしれないと思いながら、必ず聴診器を当ててみてください。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓

◆水戸済生会の内科専門研修説明動画はこちら

「レジナビFair 専門研修(内科)プログラム」で紹介された説明動画がご覧いただけます。

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆レジナビFairでの病院紹介動画が見れます!

11月30日に開催されたレジナビFairでの紹介動画(11分)を、こちらからご覧いただけます。ぜひご覧ください!

心不全患者さんを診る時は・その3(誘因への介入)

前回までは心不全患者さんの問診や指導医へのプレゼンの際に押さえるべき2つのポイントのうち「基礎疾患」と「誘因」について紹介しました。

「基礎疾患」を押さえることで治療の方針がある程度決まります。

では、なぜ「誘因」を押さえることが重要なのでしょうか?前回も少し触れましたが、今回はこの点を詳しく紹介したいと思います。

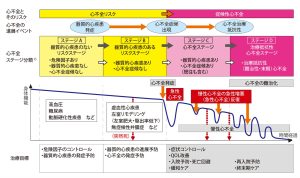

下の図は、心不全の経過についてです。ガイドラインにはもちろん、いろいろなところで目にしたことがあるかもしれません。

(ガイドラインより 心不全とそのリスクの進展ステージ)

心不全は増悪・寛解を繰り返しながら、どんどん悪くなる症候群です。その心不全の重要な治療目標の一つに「心不全での入院を回避する」ことがあります。

心不全の治療では、利尿剤を静注すればサッと良くなって、すぐに退院できる人がいるのも事実ですが、よくなるから大丈夫という考えは間違いです。入院を繰り返す患者さんの予後は極めて不良なので、なんとか入院を回避したい。そのために「誘因」に対して介入する必要があります。

具体的には、

・感染を契機に悪化した人には予防注射(インフルエンザや肺炎球菌)を勧めます。

・内服を自己中断して悪化した人には、内服するタイミングを変更する、薬剤の錠数が多くて嫌だという人には合剤などを組み合わせて錠数を減らすなど工夫してみます。

・食事への介入は現実的には一番難しいのですが、週に何回かでも宅配のお弁当(減塩メニュー―があります)を利用したり、栄養指導を繰り返してみます。

誘因を把握し、可能な部分に介入することで、心不全の入院を回避することはすごく重要です。

また、さまざまな誘因で心不全が悪化してくるということは、別の病気で入院していた患者さんに心不全が合併してくる、ということも当然あります。

なので、特に心疾患の既往がある人や高齢の人では、入院中でも外来フォローであっても、「もしかしたら心不全を合併していないか?」と注意しておくことが大事です。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆レジナビFairでの病院紹介動画が見れます!

11月30日に開催されたレジナビFairでの紹介動画(11分)を、こちらからご覧いただけます。ぜひご覧ください!

◆水戸済生会の内科専門研修説明動画はこちら

「レジナビFair 専門研修(内科)プログラム」で紹介された説明動画がご覧いただけます。

心不全患者さんを診る時は・その2(誘因)

心不全患者さんを診る時に押さえるべき2つのポイントは「基礎疾患」と「誘因」ですが、今回は「誘因」についてです。

心不全が悪化する時には「誘因」が隠れているはずです。

もちろん原疾患の進行(例えば大動脈弁狭窄症の進行)ということもありますが、なぜこの時期に悪化したのか?なぜこのタイミングなのか?と常に考えておく必要があります。

なぜ誘因をおさえることが重要なのかと言うと、それは基礎疾患だけ治療しても心不全をコントロールできないことがありますし、基礎疾患の治療ができないこともあるからです。

誘因の覚え方はFailureが有名です。

F:Fogot medicine

内服薬の中断・調節のことです。特に利尿薬の自己中断や自己調節は想像以上によくあることです。また医療機関でも熱中症対策と称して利尿剤が減量されていることもあります。β遮断薬が新たに追加された場合も誘因となることがありますが、循環器内科以外でβ遮断薬が処方されることはあまりないので、頻度は少ないかもしれません。

A:Anemia, Arrhythmia

貧血や発作性心房細動などの不整脈が心不全に誘因になることがあります。貧血は心不全だけでも進行してくることがありますが、消化管出血の有無は必ず確認が必要です。

I:Infection, Ischemia

感染と虚血は重要な誘因です。感染はこの時期に最も多いかもしれません。発熱→心臓の仕事量増加につながります。また急性冠症候群(ACS)などの虚血イベントの除外は、最初に行うべき最重要ポイントです。

L:Life style

生活習慣で心不全の誘因になるのは、労作や過労、寒冷、そして食事(塩分過多)が多いと思います。労作や過労は旅行に行った後やお葬式などがきっかけなることが多い印象があり、できるだけ具体的に質問しないと分からないことがありま。編集長のTipsとして、特にお葬式は時期によっては寒冷負荷も加わるので必ず聞くようにしています。

また、この時期は寒いところでの作業などや自宅の環境にも注意です。自宅でも居間でしか暖房を入れていないことがあり、台所や廊下、トイレは外と同じ気温ということもホントにあります。住宅環境を聞いておくのも大事です。

そして日本人は塩分好きですから、食事の影響は大きいです。塩分を控えるために味噌汁をやめた代わりに、うどんを食べていた(しかも汁まで飲んでいた)とか、ラーメンは良くないと言われ、そばを食べていたという笑えない話も実際にあります。

U:Up-regulator

甲状腺疾患や妊娠などが、いわゆる高拍出性心不全の誘因になります。

R:Rheumatic valve, Renal insufficiency

リウマチ性弁膜症の進行、そして腎不全の悪化で体液量の調節が甘くなって心不全に至ることがあります。腎不全の悪化の要因としてはNSAIDSなどの薬剤がないか聞き出すことも大事です(高齢者では腰痛や膝痛で痛み止めを処方されます)。

E:Embolism

肺塞栓なども心不全の誘因になるので、鑑別の中に入れておきましょう。

誘因については、1回の問診だけではわからないこともあります。でも、その後の患者さんや家族との会話の中にヒントが隠されていることがほとんどですから、注意してみてください。

(編集長)

経食道心エコー中

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆レジナビFairでの病院紹介動画が見れます!

11月30日に開催されたレジナビFairでの紹介動画(11分)を、こちらからご覧いただけます。ぜひご覧ください!

◆水戸済生会の内科専門研修説明動画はこちら

「レジナビFair 専門研修(内科)プログラム」で紹介された説明動画がご覧いただけます。

心不全患者さんを診る時は・その1(基礎疾患)

12月になってだいぶ冷え込むようになって来ました。寒くなると心不全患者さんが増えてきます。そこで今回は心不全に関して役立つポイントです。

心不全患者さんの問診や、指導医へのプレゼンの際に押さえるポイントは2つ、「基礎疾患」と「誘因」です。

その前に、「そもそも心不全とはどういうもの?」と研修医に質問すると、「EFが低下している」とか「胸水がある」とか、ハズレではありませんが、あいまいな答えがほとんどです。

ここで、心不全の定義は大事なので確認しておきましょう。

日本循環器学会の心不全ガイドラインが2021年版としてアップデートされたばかりですが、その中で心不全の定義は以下のようになっています。

「心不全」とは「なんらかの心臓機能障害,すなわち,心臓に器質的および/あるいは機能的異常が生じて心ポンプ機能の代償機転が破綻した結果,呼吸困難・倦怠感や浮腫が出現し,それに伴い運動耐容能が低下する臨床症候群」

症候群ということは、原因がいろいろあるということですので、基礎疾患を明らかにしておく必要があります。

例えば「陳旧性心筋梗塞」による心不全とか、「大動脈弁狭窄症」による心不全(心臓の構造的異常を伴う)、「甲状腺機能亢進症」による心不全(機能的異常による心不全)という感じです。

そして、基礎疾患が分かれば治療方針もある程度決まってきます。

具体的には・・・、

陳旧性心筋梗塞なら、新たな虚血が関与していないか?関与しているとすれば、その虚血を解除するために、冠動脈造影やPCIを考慮します。

弁膜症なら、内科的治療には限界があるので、手術適応がないのかを検討。

甲状腺機能亢進症なら、甲状腺に対する治療の効果が出るまでの間は内科的治療でねばる。

といった具合です。

あなたも患者さんから話を聞く時や、カルテから情報を探す時は、心不全の基礎疾患が何なのかに注意を払ってみてください。

次回は「誘因」について紹介します。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆レジナビFairでの病院紹介動画が見れます!

11月30日に開催されたレジナビFairでの紹介動画(11分)を、こちらからご覧いただけます。ぜひご覧ください!

◆水戸済生会の内科専門研修説明動画はこちら

「レジナビFair 専門研修(内科)プログラム」で紹介された説明動画がご覧いただけます。