臨床研修ブログ

水戸済生会総合病院は、救急医療から緩和医療まで多彩な症例が経験できる総合力の高い地域の基幹病院です。

医師の生涯のうち最も実りある初期臨床研修期間を私たちは強力にサポートします。

ショックの分類・・・・閉塞性ショック

前回は分布性ショックについて紹介しました。今回はショックの分類の最後となる閉塞性ショックです。

閉塞性ショック(Obstructive shock)の代表格は肺血栓塞栓症(PTE)です。PTEでは体液量は減っていないのですが、肺動脈が閉塞してしまうことで左房、左室への還流が低下して、心拍出量が維持できない状態です。

他には緊張性気胸(血胸)や心タンポナーデ、挿管中のPEEPのかけすぎや外傷によるACS(Abdominal compartmentsyndrome)も閉塞性ショックに該当します。

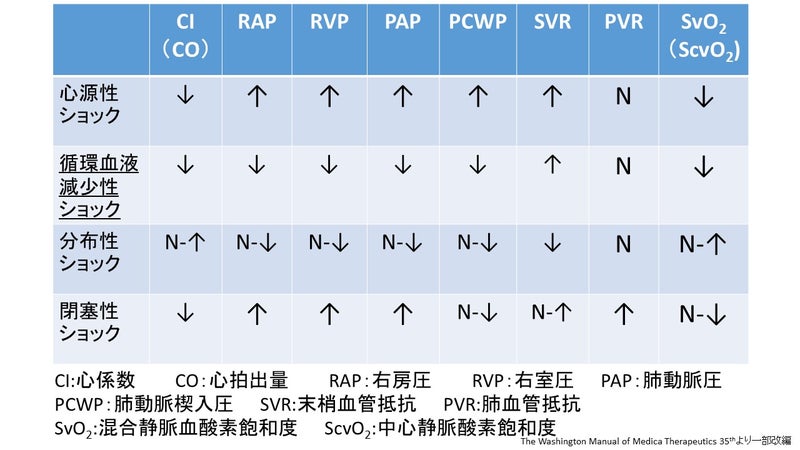

循環動態のパラメーターは、収縮能はよいのですが、左室への還流が低下するので心拍出量(CO)と肺動脈楔入圧(PCWP)は低下します。でも、肺動脈圧(PA)、右室圧(RVP)、右房圧(RAP)、肺血管抵抗(PVR)は全て上昇します。PVRの明らかな上昇が特徴的です。

そして末梢血管抵抗(SVR)変わらないか、循環不全の影響で上昇し、末梢への酸素供給も悪化するのでSvO2は低下します。

表にすると下のようになります。

治療は、体液量は変わりませんが、左室への還流が低下しているので輸液をします。そして原因の除去です。

たとえばショックをともなうPTEならば血栓溶解療法や補助循環(PCPS)を行います。緊張性気胸なら胸腔ドレナージ。とにかく原因の除去が出来るものであれば、速やかに対応する必要があります。

ここまでショックの分類に関して紹介してきました。当たり前ですが、ショックといっても原因によって対応が変わります。どのタイプのショックなのか?今は何をすべきなのか?を考えながら行動してみてください。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

ショックの分類・・・・分布性ショック

今回は分布性ショックです。

分布性ショック(Distributive shock)の代表格は敗血症性ショックです。体液量は減っていないのですが、末梢血管が思い切り拡張してしまい、心臓まで静脈還流できなくなってしまった

状態です。末梢が温かいのでWarm shockともいいますね。

循環動態のパラメーターは、収縮能はよいので心拍出量(CO)は変わらないか上昇します。でも、静脈還流が減っているので、肺動脈楔入圧(PCWP)、肺動脈圧(PA)、右室圧(RVP)、右房圧(RAP)は正常から低下します。

そして末梢血管が拡張しているため末梢血管抵抗(SVR)の低下が特徴です。末梢への酸素供給は悪くないので混合静脈血酸素飽和度(SvO2)は変わらないか上昇します。

表にすると下のようになります。

治療は、体液量は変わりませんが、分布が偏って静脈還流が得られない状態のため輸液をします。そして末梢血管を収縮させるようにカテコラミン(ノルアドレナリン)を使用します。もちろん敗血症性ショックなら抗菌薬や感染巣のドレナージも忘れてはいけません。

このタイプのショックには、他にアナフィラキシーショックや神経原性ショック(Neurogenic shock)があります。アナフィラキシーショックの治療は、とにかくアドレナリン(ボスミン®、エピペン®)の筋注ですね。

神経原性ショックは脳損傷や上位胸椎より高位の脊髄損傷によるショックで、自律神経系失調によって引きおこされる末梢血管弛緩が原因です。症状としては血圧低下なのに徐脈で末梢は温かいのですが、基本的に外傷にともなうショックなので、出血を否定することが前提です。

この神経原性ショックとよく混同されるのが脊髄ショック(Spinal shock)です。脊髄ショックは横断性の脊髄損傷にともなう神経症状のことで、傷害レベル以下の弛緩性麻痺,全感覚喪失,膀胱直腸障害からなります。混同しないようにしましょう。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

ショックの分類・・・・循環血液減少性ショック

前回は心源性ショックについて紹介しました。今回は循環血液減少性ショックです。

循環血液減少性ショック(Hypovolemicshock)は外傷や消化管からの出血や下痢や嘔吐が原因となります。

循環動態のパラメーターは、収縮能がよくても血液がないので心拍出量(CO)や肺動脈楔入圧(PCWP)、肺動脈圧(PA)、右室圧(RVP)、右房圧(RAP)は全て低下します。血圧を維持しようと末梢血管が収縮するので末梢血管抵抗(SVR)が上昇します。末梢への酸素供給が悪化するためSvO2が低下します。

他のショックと比較できるように表にすると、下のようになります。

治療は体液量が減ってしまっているので、とにかく輸血や輸液をする。アルブミンを使うこともあります。出血であれば止血をしないとDICに至ってしまい、救命できなくなります。

良くある間違いは、大量の輸液や輸血を行わないままに、カテコラミンをどんどん増やして対応しようとすることです。もともと心臓に問題がない限り左室の収縮には問題なく、かつ末梢血管が収縮している状態ですから、カテコラミンを増やしても意味はありません。ガンガン輸液できるように2本以上のラインの確保も忘れないようにしましょう。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

ショックの分類・・・・心源性ショック

前回はショックの定義を紹介しました。今回からショックの分類をみていきます。

ショックを理解するには、血行動態を示すパラメーターの動きを理解する必要があります。CO、PCWP、SVRなどと出てくると、苦手に思うかもしれませんが、そう難しくはありません。一度ゆっくり考えてみて下さい。理解してしまえば、何てことありません。

今回は心源性ショック(Cardiogenic shock)を取り上げます。

心源性ショックは、左室の収縮不全のため全身への血液供給が出来なくなったことによるショックです。具体的には広範囲の急性心筋梗塞などで血圧を維持できなくなったとか、心筋梗塞に伴う機械的合併症(乳頭筋断裂による急性の僧帽弁閉鎖不全や心室中隔穿孔など)、心筋炎による収縮低下などです。

心拍出量(CO)が維持できないので、血行動態のパラメーターの動きは、肺動脈楔入圧(PCWP)、肺動脈圧(PA)右室圧(RVP)、右房圧(RAP)が上昇します。血圧を維持しようと末梢血管が収縮するので末梢血管抵抗(SVR)の上昇を来します。また末梢への酸素供給を示す混合静脈血酸素飽和度(SvO2)も低下します。これらの結果として肺うっ血と尿量の低下を

来します。

ちなみにSvO2は全身を回って酸素を受け取る直前の血中酸素飽和度のことで、低い値だと

「それだけ組織で酸素が使われた」、つまり「供給が悪い」ことを意味します。正常値は70~80%です。ScvO2は中心静脈(cv)で採血した場合のものですが、ほぼ同じと考えて構いません。

治療は何とかして心拍出量を増やすことです。ただし体液量は減少していない(むしろ過剰気味)ので、輸液を入れ過ぎないことが他のタイプのショックと異なります。

肺うっ血を来すので、人工呼吸器管理やNPPVが必要になり、薬物療法としてカテコラミン(ドブタミン)で心収縮のサポートをします。

さらに原因疾患により治療が異なりますが、急性心筋梗塞なら迅速にPCIをして再灌流を得たり、心筋梗塞に伴う機械的合併症なら手術的修復を行います。

IABPやImpella、LVAD(Left Ventricular AssistDevice:エルバドとかバドと呼んでいます)など機械的な補助を行う場合もあります。急性心筋炎ではPCPS(VA-ECMO)も用います。

デバイス治療は管理も大変で高額な医療になりますが、タイミングを逃さずにこれらのデバイスを用いることが大事になります。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

ショックの定義

ERでも病棟でもショック状態の患者さんにしばしば遭遇します。先日も病棟で、そろそろ退院という患者さんの具合が悪くなったのですが、J1の先生が速やかに敗血症性ショックと診断して対応して事なきを得ました。

あなたもいろいろな場面で敗血症性ショックとか、心源性ショックとか使っているはずですが、研修医に「ショックの定義は?」と尋ねると意外と答えられません。血圧が低い=ショック と考えている人も多いのですが、これは本当でしょうか?

UpToDateではショックの定義を以下のように記載しています。

Shock is defined as a state of cellular and tissue hypoxia due to reduced oxygen delivery and/or increased oxygen consumption or inadequate oxygen utilization.

This most commonly occurs when there is circulatory failure manifested as hypotension

(ie, reduced tissue perfusion).

Shock is initially reversible, but must be recognized and treated immediately to prevent progression to irreversible organ dysfunction.

つまりショックとは、細胞や組織の低酸素状態から臓器不全に至るものです。ここで血圧低下とは書いてありますが、具体的な血圧の値は書いてある訳ではありません。

ちなみに循環器外来では収縮期血圧が100mmHgを下回っている人が普通に歩いて来ますが、ショックではありません。

何を言いたいかと言うと 血圧が低い≠ショック ということです。

また、ショックは以下の4つに分類されています。

・心源性ショック(Cardiogenic shock)

・循環血液量減少性ショック((Hypovolemic shock)

・分布性ショック(Distributed shock)

・閉塞性ショック(Obstructive shock)

次回から、これらショックの分類について紹介していきます。

(編集長)

慣れた手つきでPICC挿入

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

「先生、酸素始めなくていいですか?」

あなたがER当直をしている時でした。ようやくERの患者が途切れた夜中に病棟からあなたのPHSにコールが来ました。

「先生、肺炎と心不全で入院中の87歳の○○さんですが、SpO2が80台に下がっています。酸素始めなくていいですか?」と言われました。

確か、この患者さんは先週入院して、今はだいぶ改善していたはず。そろそろ退院について家族に話をしていた患者さんです。調子がよかったはずなのに・・・

さて、何が起こったのでしょう? そして何を確認すればいいのか? ちょっと考えてみて下さい。

↓

↓

編集長なら、まず看護さんにこう尋ねます。

「SpO2下がっているけど、本人の様子はスヤスヤ寝ていますか?」

苦しそうなら、まず心不全の悪化を考えて、すぐに病棟に向かい、本人の呼吸状態やバイタルを確認します。必要なら夜中でも胸部レントゲンや血ガスをチェックします。

でも、スヤスヤと寝ていたら何を考えればいいでしょう?

ここで編集長が真っ先に考えたのはチェーンストークス(Cheyne-Stokes)呼吸です。

チェーンストークス呼吸とは呼吸が段々と深くなり、また段々と浅くなり、最後には無呼吸になる。そしてまた浅い呼吸が始まり段々と深くなる、という周期を繰り返す呼吸です。

1周期はだいたい1~2分くらいで、繰り返すため「交代性無呼吸」とも呼ばれています。睡眠時など覚醒レベルが低下している時に出現し、脳梗塞後や心不全、肺炎の時などによく見られます。

冒頭の患者さんは、高齢で心不全の方ですからチェーンストークス呼吸があってもおかしくありません。無呼吸や呼吸が浅い時にSpO2を測れば、当然低下しています。

対応の基本は原疾患の治療なので、この場合

「スヤスヤ眠っている」=「心不全の悪化は来していない」

と考えて、そのまま経過観察でOKです。

ところで、看護師さんに「・・・・しなくてイイですか?」と言われると、何かしないとマズい気になってしまいますよね。

なのでつい、あまり根拠もないのに「じゃ、お願いします」と言ってしまいがちです。もちろん編集長も何度もやったことがありますが、看護師さん達に分かってもらえるように説明して、必要のないことは「必要がない」と言えるようにするとイイですね。

(編集長)

ベッドサイドで診察中

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

「先生!レート走ってます」と言われた時は

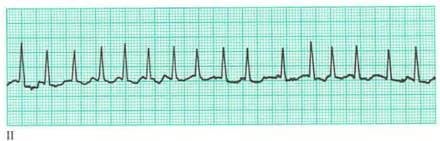

あなたのところに病棟から「先生!レート走ってます。どうしますか?」とコールが来ました。行ってみるとモニターはこんな波形。

↓

これは頻脈性心房細動のモニター波形です。たとえ循環器疾患で入院していなくとも、発作性心房細動の既往があったり、既往がなくとも

状態が悪い時は、よくこんな状況に遭遇します。

こんな時どうしたら良いのでしょう?あなたは準備が出来ていますか?

まず最初にすべきことは・・・・、

・バイタルの確認と

・患者さんの様子を見に行く

この2つです。

頻脈でも患者さんはケロッとしていることもあれば、苦しそうにしていることもあります。必ず見に行くことが大事です。血圧が下がっているとか、具合が悪そうなら、急いで対応しなければいけないのは当然ですが、血圧もOKで元気そうなら慌てないで対応を考えます。

では、その次はどうしましょう?

少し慣れてきたあなたは「ベラパミル(ワソラン®)」とか、「ランジオロール(コアベータ®、オノアクト®」など、指導医が使っていたのを見ていたかもしれません。でも、これは編集長的にはNGです。状況によっては危険だからです。

次にやるべきことは・・・・、

「なぜレートが速くなったのか?なぜ心房細動になったのか?その原因を考えること」です。

*心房細動は一般的に頻脈になるので、ここからは頻脈性心房細動のことを心房細動と書くことにします。

心房細動になる原因には、たとえば

・心不全

・発熱

・低酸素

・貧血

・甲状腺

・疼痛

・脱水

・薬剤(β刺激薬など)

など、いろいろあります。

今まで大丈夫だった患者さんが急に心房細動になったのですから、何かしら原因はないか?と考えましょう。

心不全が悪化しているのにβ遮断薬を静注しては、かえってヤバいことになります。

肺炎が悪化して低酸素が原因になっているのなら、NPPVや挿管を先にしないと、薬剤だけでは良くなりません。

脱水が原因で心房細動になってしまうことは、特に高齢者でしばしば経験します。こんな状況でワソランの静注をしてしまうと、びっくりするほど血圧が下がることがあります。(編集長は研修医時代に経験済みです)

もちろん、心房細動でも早い段階で電気的除細動をしなければいけないこともあり得ますが、そんなに多い状況ではありません。

繰り返しますが、心房細動などの頻脈を見たらすぐにレート下げる薬剤を使おうとせず、まずはその原因を考えてみましょう。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

STEMIに合併した心室中隔穿孔

先日開催された修学生の集いからのシェアです。今回は逆井先生の発表からです。逆井先生は循環器内科で経験したSTEMIに合併した心室中隔穿孔の症例について発表してくれました。

症例は80歳台の男性。胸痛を主訴に救急搬送され、STEMIの診断でPCIを施行しました。しかし心室中隔穿孔(VSP)を合併していることが判明しました。

ご存じかもしれませんが、VSPの治療は外科的修復術ですが、侵襲が大きく、この患者にやれば良い結果が得られないことは容易に想像がつく状況でした。また、外科的修復術を行うとしても、穿孔部位が線維化した状態でやった方が良いと考えて、Impella(インペラ)を留置して保存的に加療しました。結果として約3週間粘って、Impellaを離脱し、自宅退院に至ったという極めて稀な症例です。

この症例でキモになったImpellaですが、左室内圧を低下させ(=前負荷の軽減)、左右シャントを減らすことを目的に使用しました。どの施設でも利用できるものではないのですが、循環器内科医にとっては、なくてはならないデバイスになっています。

STEMIに合併したVSPについてのまとめとしては、

・発症のタイミングは24時間~2週間

・STEMIでもNon-STEMIでも発症しうる

・症状は軽い息切れの悪化からショックまで非常に幅広い

・再潅流療法が行われるようになってから頻度は非常に少なく、STEMI患者で0.21%、Non-STEMI患者では0.04%

・VSPを合併した場合の30日死亡率は73.8%で、VSD合併のない患者の6.8%よりも極めて高い

・発症して手術をしなければ、2か月以内の死亡率が90%

・手術をしたとしても死亡率は50%以上で、ショックを呈する患者では手術死亡が81~100%という報告もあり

・治療は外科的修復もしくは経皮的閉鎖デバイス

・手術時期については一定の見解はないが、梗塞領域が線維化する数週間後に施行した方が良いとの意見が多い

この症例のようにVSPに対してImpellaを使用した13例の報告*)が出ていますが、いずれも外科的修復術までのブリッジとして使用されているものでした。

(*European Heart Journal – Case Reports (2023) 7, 1–5)

なお、この症例はもちろん投稿準備中です♪

(編集長)

発表中の一コマ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

心電図 渡されて、なに見るの? その2

さて、今回は心電図を見ていく順番を確認してみます。

1. 調律はどうか

2. 心拍数は

3. P波は正常か

4. P Q時間は正常か

5. Q R Sは正常か

6. S T-TとT波は正常か

7. Q T時間は正常か

8. U波は正常か

1.調律はどうか

P波が捉えやすい第II誘導またはV1において正しくP波とQRSが対応しており、P波が一貫して同じ形である事を確認する。整、不整も確認。

2.心拍数は

正常の心拍数は60/分以上、100/分未満である。心電図上で濃い線(5mmごとに濃い線)に重なっているQRSを探し、次のQRSまで5mmごとに300、150、100、75、60、50と数えれば心拍数を大まかに数える事ができる。

3.P波は正常か

P波はI、II、aVfで陽性。aVrで陰性が正常。V2-V6で陽性。これ以外の誘導ではP波は陽性、陰性、二相性などどれでも良い。実際にはI、IIで陽性で事足りる。また、第II誘導で幅3mm未満、高さ2.5mm未満をチェック

4.PQ時間は正常か

PQ時間の正常は3mm(0.12秒)以上5mm(0.22秒)未満である

5.QRSは正常か

【1】肢誘導において

- IとII誘導でQRSの振幅和(上向きの振れを陽性、下向きの振れを陰性とし【R波の高さ】-【q波の高さ】-【s波の高さ】として計算)がともに0以上である事

- 異常Q波の確認。異常Q波はaVr以外の誘導の幅が1mm(04秒)以上、深さがR波の高さの1/4以上であるQ波の事。IIIとaVlには単独で異常Q波があっても良い。

- QRS時間5mm(0.10秒)未満である事

【2】胸部誘導において

- R波がV1からV6と左側にいくにつれて大きくなるR波の増高がある事

- V1以外に異常Q波がない

6.ST-TとT波は正常か

連続するP波の立ち上がり部分を結んだ線を等電位線という。STはこの等電位線に一致し、上昇も下降もしてないのが原則。しかし、V1-V3などの右側胸部誘導では正常でも1-3mm程度ST上昇していることが多い。

T波はaVrで陰性であり、I、II、V2-V6で陽性で、高さは12mm未満かつR波の1/10であるのが正常。若年成人だと正常でもV2、V3で陰性T波が見られうる

7.QT時間は正常か

T波の終点がRR間隔の1/2を超えていれば明らかにQT延長

8.U波は正常か

陽性でありT波の高さの5-50%の範囲が正常。T波より高いU波や陰性U波は異常

参考書やGoogleに書かれてある事を書かせて頂きました。各々の波がどういう意味をなのか、異常ならどういう病態が考えれるのか。なぜその場所で陽性(or陰性)が正常(or異常)なのか、例外はどういう時か。などを考えたら、心電図理解への道のりは長いです。

とりあえず基本的な正常の形を頭に叩き込もうと思います。「理由は分かりませんが〇〇という理由でこの心電図は異常です。」と言える事を最初の目標に頑張ります。

学生の頃心電図の実習ありましたが、何をしていたのでしょうか。あの頃は出来ていたのになあと思う事が最近増えてきています。そういう年頃なのでしょうか。

(パイナップル頭)

プレゼンを終えてホッとしているところ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

心電図 渡されて、なに見るの? その1

初めまして。本年度から研修医になりました、パイナップル頭です。

はじめにペンネームの由来を説明させてください。私の育った家庭はあまり裕福な方ではなく友達のおもちゃや自転車を羨ましがってばかりいました。そんな私は2-3000円もするような美容室には行けず、何をどう注文しても同じ髪型にする近所の目の細いおじさんが経営する怪しい床屋で、破格の800円で散髪をしていました。

そのおじさんが毎回、頭の中央のみを軽度ふさふさにする髪型にしか辿りつかないため、当時小学校の私はパイナップル頭やパイナップルマン、パイナップル坊やなどのあだ名が付与されていました。個人的にパイナップル頭が気に入っていたためこの度ペンネームとして使わせて頂くに至った次第です。

研修医生活も4ヶ月目に突入しました。薬の処方の仕方など基本的なカルテ操作に少しずつ慣れていく中で、今でも逃げ続けている事があります。それが心電図を判読することです。

入院患者や救急で運ばれてきた患者に対して行う事がある心電図ですが、オーダーだけ飛ばして、出てきた紙を先輩や上級医に見せる事で苦手なものから目を背け続けていました。しかし、自分が先輩や上級医になったときに、オーダーだけ飛ばして判読せず、紙を誰かに渡しに行く姿を想像したら悲しい気持ちになりました。

頼れる先輩・上級医になれるように苦手なもの覚えられないもの、新しい発見や疑問などをこれから発信していこうと思います。よろしくお願いいたします。

さて、本題に入ります。皆さんは心電図を渡されて何を見ますか。レントゲンやC Tでも同様ですが、いつも決まった順番通りに見ていく事が見逃し所見を少なくする1つのコツと教わったので私も参考書を開いて順番を確認してみます。

1. 調律はどうか

2. 心拍数は

3. P波は正常か

4. P Q時間は正常か

5. Q R Sは正常か

6. S T-TとT波は正常か

7. Q T時間は正常か

8. U波は正常か

次回から一つ一つを見ていこうと思います。

(パイナップル頭)

朝の回診中

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry