臨床研修ブログ

水戸済生会総合病院は、救急医療から緩和医療まで多彩な症例が経験できる総合力の高い地域の基幹病院です。

医師の生涯のうち最も実りある初期臨床研修期間を私たちは強力にサポートします。

狭心症の診断にはホルター?

60歳台の男性が外来に来ました。

他院で高血圧と糖尿病の治療を受けているそうです。数か月前から労作時に胸やけのような不快感を自覚するとのこと。症状を聞くと、どうやら安定狭心症らしい。

聴診は過剰心音も心雑音もない。心電図と胸部レントゲンは正常。安定狭心症の診断を進めるために、あなたは次に何の検査をしますか?

↓

↓

↓

約半数以上の研修医は心エコーとホルター心電図と答えました。ホントに狭心症の診断にはホルター心電図で良いでしょうか?

ワシントンマニュアル(36版)を見ると、安定狭心症の診断には

- 運動負荷心電図、

- 運動負荷心筋シンチ、

- 薬剤負荷心筋シンチ

- 運動負荷心エコー、

- 薬剤負荷心エコー

- 薬剤負荷MRI

と書いてあります。

いずれも運動や薬剤負荷をかけることで虚血の有無と予後判定に役立つ情報が得られます。そのうえで「冠動脈CTや冠動脈造影」など解剖学的な評価に進みます。

ホルター心電図では狭心症を疑うことはできますが、診断には力不足です。また負荷をかけない、ただの心エコーでは弁膜症などの他の器質的疾患は分かりますが、負荷をかけないと狭心症の診断はできません(EFが良いから狭心症ではないと言えません)。

何となく検査するのではなく、何のために検査をするのか?その病気の診断には何が必要なのか?こういった点を整理しておきましょう。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆レジナビFairでの病院紹介動画が見れます!

11月30日に開催されたレジナビFairでの紹介動画(11分)を、こちらからご覧いただけます。ぜひご覧ください!

◆水戸済生会の内科専門研修説明動画はこちら

「レジナビFair 専門研修(内科)プログラム」で紹介された説明動画がご覧いただけます。

言えますか?急性心筋梗塞の診断基準

ERに搬送されて来た70歳代の男性。主訴は胸痛。発症から約3時間で来院しました。心電図は下壁誘導でST上昇あり。緊急PCIで右冠動脈の閉塞を認めてステント留置で再灌流成功と、よくあるSTEMIの症例です。ところがPCI終了後にERで対応した研修医からこんな質問がありました。

「来院時の採血でWBCもCPKもLDHもトロポニンも全く正常でしたけど、こんなことってあるんですか?」

答えはもちろん、「あり」です。STEMIでも発症から早ければ血液検査が正常ということは当然あります。

でも現場でやっていると、「WBCも何も上昇していない、いいのかな?」とか「循環器の先生を呼んじゃったけど良かったのかな?」などと、急に不安になった経験があなたにもあるはずです。後から考えれば何てことないのですが、臨床とはそういうものです。なので心配しなくて大丈夫です。

でも、自分なりに症例を振り返り、次に同じような状況に遭遇した時に自信をもって対応できるように経験を積み上げていくことが大事です。

では、この症例に関連して質問です。急性心筋梗塞の診断基準は何でしょう?

↓

↓

意外とこの質問に自信をもって答えられる研修医は少ないですね。なので、この機会に是非とも覚えてください。

急性心筋梗塞の診断基準は2012年に欧州心臓病学会と米国心臓病学会からUniversal definitionなるガイドラインが出されています。

これには、トロポニン上昇に加えて、

- 心筋虚血による症状

- 心電図による新たなST-T変化、新たな左脚ブロックの出現

- 心電図にて異常Q波出現

- 画像診断にて新たな心筋のバイアビリティ喪失、新た壁運動異常

- 冠動脈血管造影や剖検での冠動脈内の血栓の同定

上記5つのうち1つ以上を満たすと定義されています。

このUniversal definitionが覚えにくいもしくは覚えたくない、という場合は以前に用いられていたWHOの診断基準が簡単です。

それは

・虚血による胸部症状

・心筋梗塞に合致する心電図変化

・心筋逸脱酵素の上昇

このうち2つ以上あれば急性心筋梗塞と診断します。

疾患概念や疾患の定義、診断基準は変わるものですが、自分の不得意な領域でも、現場で経験した時に確認してみると頭に入りやすくなりますよ。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆Web版・個別病院説明会を開催しています!

直接研修医からホントのところを聞いてみませんか?

8月2日~8月31日まで開催します!

◆レジナビFairでの病院紹介動画が見れます!

6月21日に開催されたレジナビFairでの紹介動画(11分)を、こちらからご覧いただけます。ぜひご覧ください!

◆水戸済生会の内科専門研修説明動画はこちら

「レジナビFair 専門研修(内科)プログラム」で紹介された説明動画がご覧いただけます。

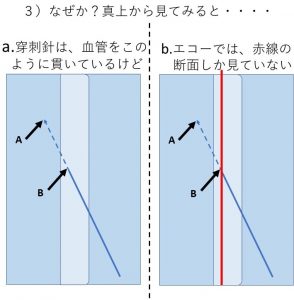

心尖部肥大型心筋症(Apical HCM)

J1のSakura先生が記事を書いてくれました。既往症の中にあった疾患ですが、そのままスルーしないでまとめてくれました。こんな感じで症例をベースに勉強していくのが一番効率が良いように思います。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今回受け持った患者さんに心尖部肥大型心筋症(Apical HCM)という肥大型心筋症(HCM)の亜型の方がいらっしゃったので、調べてみました。

このApical HCMは日本人ではHCMの約15%に見られるとされています。HCMと言えば致死的不整脈、突然死、左室流出路閉塞などのワードが浮かんでくるかと思います。しかしこのApical HCMでは左室流出路閉塞を持っていないことが多く、(狭心症、心不全、心筋梗塞、AFなどの報告はありますが)症状もほとんどない、または軽度であることが多いとされています。

特徴としては

・左心室拡張障害を反映しIV音を聴取および触知する

・心電図での巨大陰性T波(“Giant”negative T)が特に左前胸部誘導でみられる

(*巨大陰性T波とは、深さが1mV(10mm)以上の陰性Tのことです)

・画像所見で拡張末期の左心室腔のスペードのような形態を認める(心尖部肥大型心筋症 画像で検索してみてください。)

・壁運動低下および動脈瘤形成を含む心尖部壁運動異常がみられる

が挙げられます。

治療アプローチはほとんどのHCMと同様に症候性の患者に対しては特に治療が必要になりますが、一般に心室性頻脈性不整脈や心臓突然死のリスクは低く、一時予防のためにICDを装着する必要はほとんどないと言われています。

死亡率の予後は良好でありますが、心房細動や心筋梗塞といった重要な心イベントの発生率は比較的高いため注意が必要です。ちなみに巨大陰性T波の鑑別は非Q波心筋梗塞やApical HCMの頻度が高いですが、鑑別診断として脳血管障害を見逃さないことも大事です!

(Sakura)

胸部誘導の巨大陰性T波(深さが10mm以上!)

心房細動もあります

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆Web版・個別病院説明会を開催しています!

直接研修医からホントのところを聞いてみませんか?

7月1日~7月30日まで開催しています!

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆レジナビFairでの病院紹介動画が見れます!

6月21日に開催されたレジナビFairでの紹介動画(10分)と院内の案内動画が、こちらからご覧いただけます。ぜひご覧ください!

◆水戸済生会の内科専門研修説明動画はこちら

「レジナビFair 専門研修(内科)プログラム」で紹介された説明動画がご覧いただけます。

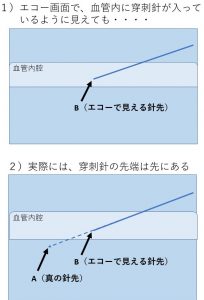

エコーガイド穿刺の落とし穴

CVやPICC、透析用のカテーテルなどを挿入する時に、あなたもエコーガイドで穿刺していると思います。今はエコーガイドが当たり前で、エコーガイドでやれば安全という風潮ですが、エコーガイド穿刺にも落とし穴があるのを知っていますか?

実はエコーガイド穿刺でも、重大な合併症を生じた事案が多く報告されており、平成29年の時点で、日本医療安全調査機構というところから、再発防止のための提言も出ています。

もちろんエコーガイド穿刺は有用な手法ですから、あなたも習得しておかないといけません。同時に落とし穴についてもよく理解して、トレーニングしておく必要があります。

エコーガイド穿刺の最大の落とし穴は、「エコーで見えているところよりも、針は先に進んでいることが多い」ことです。

どういうことかというと、下の図のようにエコーの断面に真の針先が入っていないと誤って認識してしまうのです。

これはエコーを実際に持って、真の針先をしっかり同定できるように繰り返し練習する必要があります。消化器内科の先生方は、エコーガイド穿刺が上手な人が多いですから、よくその手元を見て真似してみてください。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆来週のレジナビFairに参加します!

レジナビFair 関東・甲信越Weekに当院も参加します。

2月17日(水) 18:30~

ぜひご参加ください!

◆水戸済生会の内科専門研修説明動画はこちら

「レジナビFair 専門研修(内科)プログラム」で紹介された説明動画がご覧いただけます。

補充収縮 その2

前回の記事で、補充収縮(Escape

contraction)は、予定の収縮タイミング

よりも遅く収縮した不整脈のことだと

紹介しました。

ここで復習ですが、心筋の一部には

規則的な興奮を自動的に発生させる

性質をもっており、この性質を自動能と

呼んでいます。

この自動能を持つのが、洞結節や

房室結節とHis束の接合部、His束、

プルキンエ線維などです。

興奮の発生頻度(つまり心拍数)は、

上位(つまり洞結節)ほど速く、下位に

行くほど遅くなります。なので、

通常は洞結節からの興奮が心臓の

リズムを支配しています。

ところが、何らかの理由で洞結節の

興奮が発生しないと、下位からの

興奮が心臓のリズムを支配すること

になりま、この現象を補充収縮と

呼んでいます。

ちなみに下位からの興奮が1回だけ

なら「補充収縮」ですが、2回以上の

興奮がある時には「補充調律」と呼び

ます。

順番で行くと、洞結節の興奮が起こらな

ければ、次に興奮頻度が高いのが

房室結節とHis束の接合部で、これを

房室接合部収縮(Junctional contraction)

と呼びます。

房室接合部収縮は、QRSの形も正常

波形と同じになります。

ところが、より下位のプルキンエ線維

(つまり心室)からの補充収縮であれば、

QRSが幅広くなります。

循環器の先生は、よく「接合部由来の

補充収縮だ」とか、「心室由来の補充収縮」

といったことを気にするのですが、これは

接合部なら、心拍数もそれほど落ちる

ことも少なく、徐脈にともなう症状も

ないことが多いので、一時ペーシングなど

までは慌てて考える必要がない、という

ことです。

一方で、心室由来の補充収縮が頻回に

みられているなら、心臓の基礎疾患を

確認したり、薬剤の影響がないか、

一時ペーシングを入れた方がいいか、

といったことを考えながら、患者情報を

収集します。

あなたも、補充収縮を見た時には

接合部なのか? 心室なのか?

そして、一時ペーシングを入れた方が

良い状況なのかを確認してから、

循環器医に相談してみてください。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

『総合診断能力を有するスペシャリスト』

を目指します

◆Youtubeチャンネル始めました!

外傷の初期対応を一気に学べる

「医学生セミナー外伝」動画が

アップされています。

ぜひご覧ください!

◆レジナビ動画で当院が紹介されています!

「レジナビオンライン東日本」での

病院紹介動画がアップされています。

ぜひご覧ください。

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医が

どんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、

こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆感想やコメントはFacebookページから

お願いします!

↓

https://www.facebook.com/mitosaiseikai/

ERで内頚静脈からのCV挿入

(アイシールドを忘れてますよ)

—–

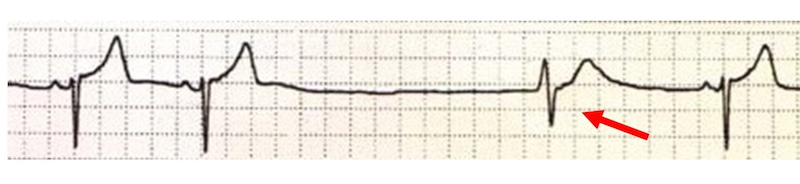

補充収縮 その1

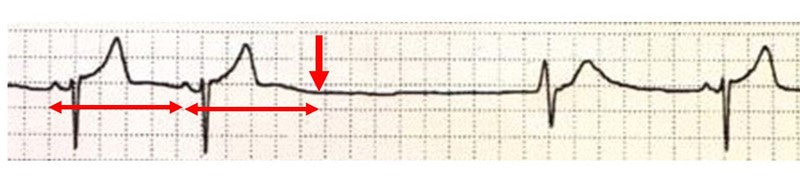

質問です。この2つの心電図所見を

それぞれ考えてください。

これは今年2月にアップした、

期外収縮の記事で使ったものです。

上の心電図は心室期外収縮

下の心電図は補充収縮です。

期外収縮は、次に来るべき収縮

タイミングよりも早く収縮した不整脈

のこと。

一方、補充収縮は、Escape contraction

と言いますが、予定の収縮タイミング

よりも遅く収縮した不整脈のことです。

本来、収縮が起こるはずのタイミングを

矢印で示すと、下の図のように補充収縮

では、だいぶ遅れて収縮しているのが

分かります。

補充収縮の時には、よく「ジャンクション」

由来とか、「心室」由来といった用語が

出てきます。

あなたも循環器の先生らが、

「ジャンクションだね」とか言っているのを

耳にしたことはないでしょうか?

そのあたりの会話を聞いても

何のこと言ってるの?とならないように

あなたにも補充収縮のことをちょっと

だけ覚えてもらいます。

「不整脈と言えば期外収縮しか知らない」

から、一歩抜け出しましょう。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

『総合診断能力を有するスペシャリスト』

を目指します

◆Youtubeチャンネル始めました!

外傷の初期対応を一気に学べる

「医学生セミナー外伝」動画が

アップされています。

ぜひご覧ください!

◆レジナビ動画で当院が紹介されています!

「レジナビオンライン東日本」での

病院紹介動画がアップされています。

ぜひご覧ください。

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医が

どんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、

こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆感想やコメントはFacebookページから

お願いします!

↓

https://www.facebook.com/mitosaiseikai/

—–

コレステロール塞栓症(CCE) その3

CCEのまとめの最後です。

今回は治療に関してです。

⭐️期待される治療

治療介入には2つのポイントが

あります。

①免疫学的反応の抑制

②塞栓源からの飛散を抑制

①免疫学的反応の抑制

コレステリン 結晶が末梢動脈に長期

残存する為に引き起こされる局所の

炎症や、免疫学的機序を介した血管炎

であるとの推察があり、ステロイドの

有効性に関し, いくつかの報告が

なされている。

②塞栓源からの飛散を抑制

塞栓源からの断続的なコレステリン

結晶の飛散を抑制するには、

大動脈内プラークの安定化が病態悪化

の抑制につながると考え、スタチン投与、

さらにより積極的な治療としてLDL

アフェレーシス が挙げられる.

特に進行性に腎機能が悪化す る症例

では,LDL-アフェレーシスが有用と考え

られる. LDL-アフェレーシスは LDL-

コレステロールの除去だけでなく,

炎症性サイトカインの除去,血流の

改善を目的として 行われる。

CCEは動脈硬化性疾患に対する血管内

カテーテル検査・治 療の普及に伴い,

今後本症が増加していくと考えられる。

予後不良で確立した治療法がないものの,

LDL-アフェレーシス とステロイドの併用

療法は有効性が期待される。

⭐️診療のポイント:

血管内操作後に好酸球増多を伴う

腎機能障害,足趾症状をみたらCCEを

念頭に置き,皮膚生検などに よる早期

診断が望まれる。

PG 製剤,スタチンの投与などで経過が

改善しない症例 では,ステロイド療法と

LDL アフェレーシスの併用が有効である

可能性がある。

(Suzu).

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

『総合診断能力を有するスペシャリスト』

を目指します

◆レジナビ動画で当院が紹介されています!

先日開催された

「レジナビオンライン東日本」での

病院紹介動画がアップされています。

ぜひご覧ください。

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医が

どんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、

こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆感想やコメントはFacebookページから

お願いします!

↓

https://www.facebook.com/mitosaiseikai/

ベッドサイドでの処置中

—–

コレステロール塞栓症(CCE) その2

SuzuのまとめてくれたCCEの続きです。

⭐️予後不良因子

腎不全が進行する場合は予後が悪い

とされ,透析を要した場合の死亡率は,

33.3% に及ぶ 。本症は,除去不能の

コレステリン結晶により引き起こされる

局所の炎症,微小循環障害が病態の

原因であるため,根治治療がなく

NSAIDs やモルヒネによる 疼痛の軽減,

輸液・プロスタグランジン 製剤による

微小循環の改善等 の,保存的治療が

中心となる.。

また、本症は塞栓症ではあるものの

抗凝固療法・血栓溶解療法は禁忌

とされ, 特に注意しなくてはならない。

これは抗凝固療法が複雑潰瘍性

アテローム硬化病変を被覆する

ような血栓形 成を妨げ,粥状物質が

はがれて飛散しやすくなるため と

考えられている。そのため、他の

末梢動脈硬化性疾患 との鑑別が

重要となる。

(Suzu)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

『総合診断能力を有するスペシャリスト』

を目指します

◆レジナビ動画で当院が紹介されています!

先日開催された

「レジナビオンライン東日本」での

病院紹介動画がアップされています。

ぜひご覧ください。

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医が

どんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、

こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆感想やコメントはFacebookページから

お願いします!

↓

https://www.facebook.com/mitosaiseikai/

—–

コレステロール塞栓症(CCE) その1

70歳代の男性が、急性冠症候群

のため右鼠経部アプローチでの

PCIを施行しました。

PCIは問題なく終了しましたが、術後に

腎機能の悪化を来してしまいました。

普通なら、ヨード造影剤を使用したこと

による造影剤腎症が一番考えやすい

のですが、もう一つ鑑別をおさえておく

必要があります。

あなたは何だか分かりますか?

それはコレステロール塞栓症(CCE::

Cholesterol Crystal Emboli)です。

今回はSuzuがCCEについてまとめて

くれたのでシェアします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

CCE は血管内操作や抗凝固療法などの

誘因を契機 に,大動脈内の粥腫が破綻し,

コレステリン結晶がシ ャワー様に散布され,

腎,皮膚など全身の末梢動脈を閉塞する

ことにより発症する。.特に足趾動脈に

塞栓し た場合,その皮膚の色調の

特徴から Blue toe syndro- me(BTS)

ともいわれ,CCE と同義語として

用いら れている.。

⭐️BTS の主徴

1. 下肢痛

2. 網状皮斑

3. 末梢動脈触知可能

この 3 徴が挙げられているが、

さらに

4. 進行性腎不全

5. 血管内操作の既往

を加え た5 徴も提唱されている。

⭐️発生頻度

心血管造影を行った1,500 例のうち

3 例(0.2%)で本症を発症したという報告

がある。

剖検では生前にカテーテル検査を施行

し ている症例の 25~30% で本症が証明

されるとの報告 もあり,原因不明の

腎機能障害をみたら本症を疑う必 要

がある。

⭐️危険因子

・60 歳以上の高齢者

・男性

・高血圧

・喫煙

・糖尿病

が本症の危険因子として挙げられ,

虚血性心疾 患,脳血管障害,腹部

大動脈瘤を有する症例で特に発症頻度が高い。.

(Suzu)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

『総合診断能力を有するスペシャリスト』

を目指します

◆レジナビ動画で当院が紹介されています!

先日開催された

「レジナビオンライン東日本」での

病院紹介動画がアップされています。

ぜひご覧ください。

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医が

どんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、

こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆感想やコメントはFacebookページから

お願いします!

↓

https://www.facebook.com/mitosaiseikai/

—–

ACT (Activated Clotting Time)

カテ室とか手術室で

「ACTチェックして」とか

「ACTいくつ?」といった会話を

聞いたことがありませんか?

このACTとは、何を見る検査なのか、

知っているでしょうか?

いつものようにMeguがまとめてくれた

ので、シェアします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ACTは:活性化凝固時間のことで

開胸手術、透析等で体外循環を

行う際のヘパリンのモニターとなる。

ヘパリンのモニターにはAPTTと

このACTとが使用されるが、ACTは

全血に活性化剤を添加することで

凝固能を測定可能なため、ベッド

サイドで簡便に実施することができる

ことから使われる。

内因性凝固因子のみを反映する

APTTと比較して、ACTは全血検査の

ため、凝固因子に加えて血小板機能も

反映する。

正常値は90〜120秒で、ヘパリン

投与中の管理目標値は180〜220程度

である。

貧血、フィブリノゲン、Plt、低体温、

血液希釈により測定誤差が大きくなる。

個人差や測定誤差が大きいため、

低用量でのヘパリン管理は、APTTの方が

有用であるとの報告もある。

(Megu)

ERでの処置が、やっと一段落

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

レジナビFair オンライン

東日本Week 2020 に

参加します!

当院は9月18日(金)18:30から

ライブ配信です。

病院説明と質疑応答がそれぞれ10分間の

計20分間です。

ぜひご参加ください!

—–