前回まで栄養療法(主に経腸栄養)

について述べてきました。

早期に栄養療法を開始することで

予後を改善できますが、様々な

合併症に注意する必要があります。

チューブ閉塞、誤嚥/下痢等の

トラブルにはもちろん気をつけ

なくてはなりませんが、特に栄養療法

開始時に気をつけたい合併症に

Refeeding症候群があります。

Refeeding症候群とは:

[背景と病態]

長期に低栄養/飢餓状態にあった

人は、細胞内のミネラルが枯渇して

います。このような状態にある人に

対して急激に再栄養(Refeeding)を

行うと、インスリン分泌の増加により

グリコーゲンや脂肪、蛋白の代謝が

亢進し、P/K/Mg/Vit.B1などが大量に

浪費されてしまうほか、細胞内への

取り込みも促進され、急激に血中

濃度が下がってしまいます。

これにより代謝異常や致死的な

不整脈等、様々な全身合併症を

きたすことをRefeefing症候群と言います。

【臨床所見】

・低P血症(特に重要!)

→不整脈や血圧上昇/低下、

骨軟化症、白血球/血小板機能不全など

・低K、Ca、Mg血症

・Vit.B1欠乏

→Wernicke-Korsakoff症候群など

・うっ血性心不全

・末梢浮腫

【管理上の注意点】

◎ハイリスク患者に対しては慎重な

栄養計画とモニタリングが重要!

→5-10kcal/kg/day程度と通常の半分

以下で栄養を開始し、ゆっくり増やす

→症状等みながらP/K/Mg/Vit.B1の

補充を行なっていく

Q.どんな患者がハイリスクなのか?

A.神経性食思不振、慢性アル中、

糖尿病、担癌/術後、高齢者等

研修医が輸液や栄養の組成を

ゼロから考えていくのは非常に

難しく大変ですが、少しでも患者さんの

病態が良い方向へ向かわせられる

よう、しっかり勉強していきたいものです。

(Dr.K)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

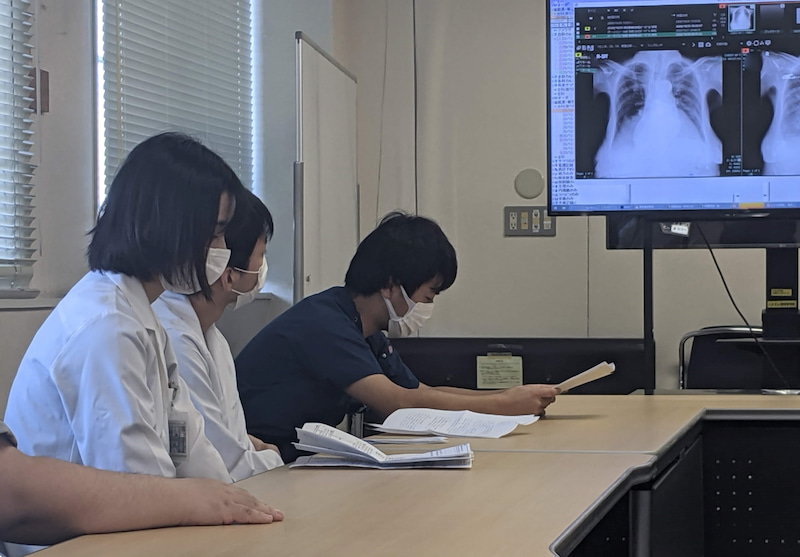

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有する

スペシャリスト

を目指します

◆レジナビFairオンライン

に参加します!

1月18日から開催される

初期研修医向けのWeb企画

レジナビFairオンライン2021

東日本Week

~専門研修(内科)プログラム~

に当院も参加します。

当院の出番は

1月20日(水)19時~

参加受付は当日15時までです!

ぜひご参加下さい!

◆新春企画!

Web版・個別病院説明会を

開催します。

そろそろ研修病院の情報を集め

始めないと。でも、Web情報だけで

いいんだろうか?

新型コロナの蔓延で、昨年以上に

病院見学がやりにくくなっています。

確かに病院見学に行く機会は減って

いますが、研修の実際を知ることは

できます!

昨年夏に開催して好評だったWeb版・

個別病院説明会を開催予定です。

開催期間

令和3年1月12日(火)

~1月29日(金)

*平日のみ対応

*時間はお申し込み後に調整します

所要時間

15~30分程度

*当院の初期研修医が直接

あなたの質問に対応します。

Zoomを使って直接当院の研修医

から、研修のホントのところを

聞き出してください!

↓

Zoomを使って直接当院の研修医

から、研修のホントのところを

聞き出してください!

◆こちらもご覧ください!

水戸済生会がレジナビ動画で

紹介されています!

「レジナビオンライン東日本」での

病院紹介動画がアップされています。

ぜひご覧ください。

特定看護師と朝の回診♪