臨床研修ブログ

水戸済生会総合病院は、救急医療から緩和医療まで多彩な症例が経験できる総合力の高い地域の基幹病院です。

医師の生涯のうち最も実りある初期臨床研修期間を私たちは強力にサポートします。

鑑別疾患のあげ方(解剖学的アプローチ)

引き続き、鑑別疾患のあげ方を

紹介します。編集長が勧める

方法は2つ。

1つ目はVINDICATE!!!P

そして2つ目が、解剖学的アプローチ

です。

この方法が、具体例を出した方が

分かりやすいので、やってみましょう。

では、「胸痛」の鑑別をできるだけ

たくさんあげてみてください

↓

↓

↓

いくつ鑑別をあげられましたか?

狭心症、心筋梗塞、大動脈解離、

肺塞栓、気胸・・・・

多くの研修医は、ERで見落とすと

ヤバい疾患はすぐに言えても、あまり

ヤバくない(生命にすぐにかかわらない)

疾患は、なかなか挙げられません。

この時、解剖学的に近い臓器や組織を

考えていくと思い出しやすくなります。

具体的に、胸に近い臓器は

皮膚:帯状疱疹

乳房:乳癌、乳腺炎

骨:肋骨骨折、圧迫骨折、骨転移

筋肉:筋肉炎

肺(さらに胸膜、肺胞、間質、気管支、

気管と分けて考えましょう):

気胸、胸膜炎、肺癌、肺炎、気管支炎

心臓(冠動脈、心外膜、心筋、弁):

狭心症、心筋梗塞、急性心外膜炎、

心筋炎、肥大型心筋症、大動脈弁狭窄症、

大血管(大動脈とその分枝、大静脈)

大動脈解離、大動脈瘤破裂

縦隔:縦隔炎、縦隔気腫、縦隔腫瘍

食道:逆流性食道炎、食道破裂、食道腫瘍

胃:胃炎、胃潰瘍、胃癌

肝臓:肝膿瘍、肝腫瘍

胆嚢・胆道:胆石、胆嚢炎、胆管炎

甲状腺:甲状腺炎

神経:肋間神経痛、帯状疱疹後神経痛

横隔膜:横隔膜下膿瘍

まだまだあると思いますが、このように

解剖学的に近いものを順に頭に浮かべて、

それに関する疾患をあげていくと

意外とたくさん出てきます。

臨床の現場では、前回紹介した

VINDICATE!!!+Pと、この解剖学的に

攻める方法を無意識に組み合わせて

鑑別疾患を考えていると思います。

医学生や研修医のうちは、鑑別疾患を

たくさんあげるトレーニングを意識しましょう。

と同時に、鑑別疾患を広げるだけでなく、

目の前の患者さんの診断に至るように

鑑別を絞り込むトレーニングも大事な

ことを忘れないようにして下さい。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

『総合診断能力を有するスペシャリスト』

を目指します

◆Youtubeチャンネル始めました!

外傷の初期対応を一気に学べる

「医学生セミナー外伝」動画が

アップされています。

ぜひご覧ください!

◆レジナビ動画で当院が紹介されています!

「レジナビオンライン東日本」での

病院紹介動画がアップされています。

ぜひご覧ください。

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医が

どんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、

こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆感想やコメントはFacebookページから

お願いします!

↓

https://www.facebook.com/mitosaiseikai/

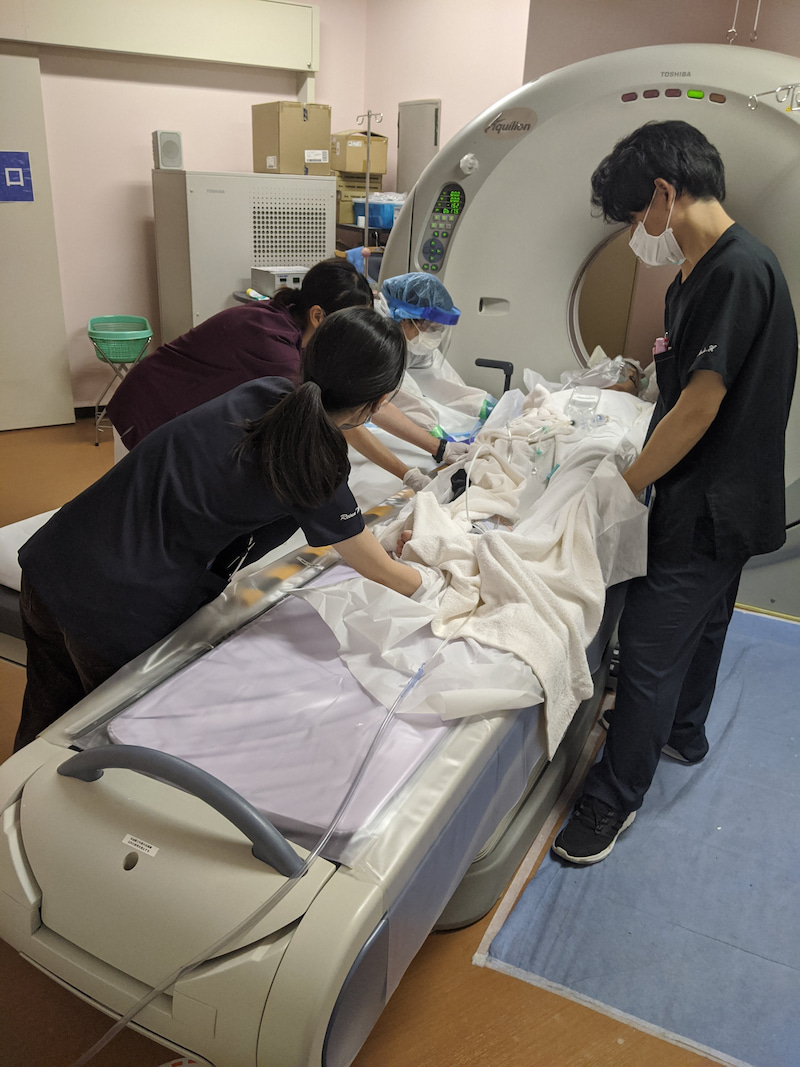

いくらERが忙しくても、鼻マスクはアウトですよ

—–

鑑別疾患のあげ方(VINDICATE!!!P)

早いもので、もう11月ですね。

J1のあなたも、だいぶ仕事に慣れて

来たはずです。J2のあなたは、

後期研修先をどうするかで、

まだ悩んでいるかもしれません。

研修医のうちに必ず身に着けて

もらいたいことの一つに、

「鑑別疾患のあげ方」があります。

鑑別疾患は、星の数ほどあるので

全部覚えることは無理です。

でも、鑑別疾患のあげ方(フレーム

ワーク)をおさえておくと、考え

やすくなるだけでなく、抜けが

なくなるのでぜひ覚えて下さい。

編集長が勧める鑑別疾患のあげ方は

2つあります。

1つ目は病因から攻める方法

有名な VINDICATE!!! + P

(ヴインディケイト+P)です。

2つ目は解剖学的に攻める方法です。

今回はVINDIVATE!!!+P

(ちなみに!!!にも意味があります)を

紹介します。

V:Vascular (血管系)

I:Infection (感染症)

N:Neoplasm (良性・悪性新生物)

D:Degenerative (変性疾患)

I:Intoxication (薬物・毒物中毒)

C:Congenital (先天性)

A:Auto-immune (自己免疫・膠原病)

T:Trauma (外傷)

E:Endocrinopathy (内分泌系)

!:Iatrogenic (医原性)

!:Idiopathic (特発性)

!:Inheritance (遺伝性)

P:Psychogenic (精神・心因性)

これは有名なティアニー先生が

紹介していたものですが、すごい

ところは全ての疾患が網羅されている

ところです。もともとティアニー先生が

病理学をやっていたので、こんな

アプローチに至ったと聞いたことが

あります。

原因が良く分からない、どこに

とっかかりを求めればいいのか

わからない、そんな時に呪文を

唱えながら鑑別を考えてみて下さい。

次回は解剖学的に攻める方法を

紹介します。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

『総合診断能力を有するスペシャリスト』

を目指します

◆Youtubeチャンネル始めました!

外傷の初期対応を一気に学べる

「医学生セミナー外伝」動画が

アップされています。

ぜひご覧ください!

◆レジナビ動画で当院が紹介されています!

先日開催された

「レジナビオンライン東日本」での

病院紹介動画がアップされています。

ぜひご覧ください。

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医が

どんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、

こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆感想やコメントはFacebookページから

お願いします!

↓

https://www.facebook.com/mitosaiseikai/

徳田先生のカンファより

—–

HIT その3

今回はこのシリーズ最後になります。

HITの治療についてです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

HITの治療としては、病態の中心となる

トロンビンの産生抑制と、すでに産生

されたトロンビン不活性化が目標となる。

つまりヘパリンの速やかな中止と、

抗トロンビン剤の使用を行う。

代替の抗凝固剤としては、選択的かつ

直接的抗トロンビン剤であるアルガトロ

バンが推奨される。

これはヘパリンと構造上相同性がない

こと、分子量が小さいため抗原性に

乏しいことが理由である。

アルガトロバンはトロンビンによる

血小板凝集を強力に阻害するが、

血小板刺激作用はない。ワーファリンや

血小板の輸血はtype 2の急性期治療には

原則禁忌である(むしろ増悪させる)。

血小板数が回復した時点で,抗トロン

ビン薬と併用する形で投与を開始し,

臨床症状が落ち着いた時点でワーファリン

単独治療への切り替えを行う.

抗血小板剤はHIT抗体によって活性化

された血小板を抑制する作用は強くない

ので通常使用されない。

アルガトロバンは高価な薬ではあるが、

これを使用するしかないのが現状である。

(Suzu)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

『総合診断能力を有するスペシャリスト』

を目指します

◆Youtubeチャンネル始めました!

外傷の初期対応を一気に学べる

「医学生セミナー外伝」動画が

アップされています。

ぜひご覧ください!

◆レジナビ動画で当院が紹介されています!

先日開催された

「レジナビオンライン東日本」での

病院紹介動画がアップされています。

ぜひご覧ください。

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医が

どんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、

こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆感想やコメントはFacebookページから

お願いします!

↓

https://www.facebook.com/mitosaiseikai/

カルテを書くのに、ちょっと飽きてきたところ♪

—–

HIT その2

今回もHITの続きです。

今回は病型についてです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

HITはtypeⅠと typeⅡの2つの病型に

分類される。

TypeⅠは、ヘパリンによる血小板への

直接刺激により血小板数減少が引き

起こされる。投与2~3日後に10~30%

の血小板減少が生じる。

通常、血小板数が10万以下になる

ことは少ない。頻度は使用例の約10%、

使用量依存性に発症すると言われる。

一般にヘパリンを中止することなく、

血小板数は自然に回復する。

一方、重篤な合併症が問題となるのは

TypeⅡである。このタイプでは

ヘパリンと血小板第4 因子(PF4)から

なる複合体に対する抗体(HIT抗体)が

血小板に結合し、血小板を活性化し、

血小板数減少と血栓形成を引き起こす。

免疫学的機序を介するため、ヘパリン

使用量が少量でも発症する。発生頻度は

0.5~5%という欧米からの報告がある。

HIT抗体は、ヘパリン開始後5~14日

以内に出現するが、ヘパリン投与開始後

急速に発症するタイプがあることも知られ

ている(もともとHIT抗体を持っている人と

考えられている)。

血小板板が2万/μL程度にまで急激に

減少する。検査としては、ELISAによる

HIT抗体の検出や、ヘパリン惹起血小板

凝集能の測定が有用である。

Type Ⅱは免疫疾患なのでヘパリンの

再使用は避ける。点滴のヘパロックも

禁忌である。

(Suzu)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

『総合診断能力を有するスペシャリスト』

を目指します

◆レジナビ動画で当院が紹介されています!

先日開催された

「レジナビオンライン東日本」での

病院紹介動画がアップされています。

ぜひご覧ください。

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医が

どんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、

こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆感想やコメントはFacebookページから

お願いします!

↓

https://www.facebook.com/mitosaiseikai/

ICUで指導医と議論中

—–

HIT その1

入院中の患者さんで、採血フォローを

していると、血小板数が微妙に低下

していることに気づくことがあります。

例えば15万→11万→9万という

感じで、急激に低下するとは限らない

ので、見落としている時もあります。

血小板数が低下する理由は色々と

ありますが、意外と隠れているのが

HITです。

今回もSuzuがHITについてまとめて

くれたのでシェアします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ヘパリン起因性血小板減少症(HIT:

(Heparin-induced thrombocytopenia)は、

出血に次ぐ、ヘパリンの重大な副作用の

一つである。欧米からの報告が多いが、

本邦ではその認識は案外十分ではない。

HITの病態としては、

①(未分画、低分子分画を問わない)

ヘパリン投与中に発症し、急激に

血小板数が減少すること

②ヘパリン投与中止により血小板数が

速やかに回復すること

③動静脈塞栓症をしばしば合併すること、

が挙げられる。

ハイリスク群が知られていて、重度の

冠動脈硬化症の患者、糖尿病腎症、

悪性腫瘍、血管合併症を認める透析患者

(導入期)、手術後などが報告されている。

(次回に続きます)

(Suzu)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

『総合診断能力を有するスペシャリスト』

を目指します

◆レジナビ動画で当院が紹介されています!

先日開催された

「レジナビオンライン東日本」での

病院紹介動画がアップされています。

ぜひご覧ください。

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医が

どんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、

こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆感想やコメントはFacebookページから

お願いします!

↓

https://www.facebook.com/mitosaiseikai/

ちゃんと力入れてる?

ちゃんと力入れてる?

—–

中葉(舌区)症候群

数か月の間に3回も右中葉の肺炎に

罹患した症例を経験しました。その際に

Meguが調べてくれたことをシェアします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

中葉(舌区)症候群とは、右中葉や

左舌区に反復して起こる無気肺や

慢性炎症のことをいう。

これらの部位は構造上閉塞しやすく、

リンパ節の腫大等でも気管支が圧迫

され、拡張不全をきたすことがある。

また、構造上発育も不十分なことが

あり、生体防御力が他の肺の部位に

比較して低いことも要因の一つである。

臨床症状は繰り返す肺炎、咳嗽、

胸膜の刺激による胸痛等がある。

診断は、胸部レントゲンにて中肺野の

透過性低下、単純CTにて中葉や

舌区の含気不良や萎縮像と、その中に

拡張した気管支を認める。

気管支鏡では腫瘍等による物理的な

閉塞がある場合を除き、気管支は拡張

していることが多い。感染が加わると、

粘膜の発赤・腫脹や膿性分泌物、

病巣部からの出血がみられることもある。

治療は、感染がある場合は病原体を

同定し抗菌薬加療を行う。気管支拡張

については去痰薬、体位ドレナージ等

気管支拡張症に準じた治療を行う。

繰り返す肺炎や喀血で、病変が限局

する場合には外科的切除を検討する。

(Megu)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

『総合診断能力を有するスペシャリスト』

を目指します

◆レジナビ動画で当院が紹介されています!

先日開催された

「レジナビオンライン東日本」での

病院紹介動画がアップされています。

ぜひご覧ください。

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医が

どんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、

こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆感想やコメントはFacebookページから

お願いします!

↓

https://www.facebook.com/mitosaiseikai/

—–

栄養評価の指標・・・・SGA・MUST

栄養評価の最後になります。

今回はSGAとMUST。たくさん

ありすぎて、とても覚えきれ

ませんね(苦笑)。このブログを

メモ代わりにご使用ください。

SGA(subjective global assessment)

主観的包括的栄養評価ともいう。

簡便であり、適応範囲が広いことから、

栄養評価スクリーニングによく使用

される全世界共通の栄養評価法である。

病歴(体重変化、食事摂取状況、

基礎疾患と必要カロリーのバランス等)と

身体所見(浮腫、腹水等)の2項目について

チェックし、それらをふまえて観察者が

主観により患者の栄養状態を判定する。

MUST(Malnutrition Universal Screening Tool )

化学療法中の患者さんの栄養評価。

BMI、体重減少、急性疾患と栄養摂取

不足(5日以上の摂食なし)の3項目から

リスク評価を行う。元々は在宅の患者

向けに推奨されていたが、近年では

急性期の予後予測因子としても有効

であるとの報告があり、入院時の

栄養評価スクリーニングにも使用されている。

(Megu)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

『総合診断能力を有するスペシャリスト』

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医が

どんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、

こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆感想やコメントはFacebookページから

お願いします!

↓

https://www.facebook.com/mitosaiseikai/

先日のレジナビオンラインでの一コマ

—–

栄養評価の指標・・・・GPS・PNI・GLIM

栄養評価の続きです。

いろいろあるのですが、文献などで

見かけたときに「なんのこっちゃ?」

とならないように、ざっくりでいいので

覚えておくといいですよ。

GPS(Glasgow Prognostic Score)

血清アルブミン値とCRPを用いた指標。

非小細胞肺癌等の悪液質の評価に有用。

PNI(Prognostic Nutritional Index)

古くはBuzbyらが提唱した指標があるが、

現在はより簡便化されたOnoderaらが

提唱したものが使われている。

血清アルブミンと総リンパ球数を用いて

評価し、術前の予後予測因子に使う。

この数値が低い(PNI≦40)と吻合不全が

起きる可能性が高く、手術は難しいことが

多い。

GLIM criteria(Global Leadership

Initiative on Malnutrition )

2018年に提唱された、全世界統一の

低栄養の診断基準。評価方法は2段階に

分かれており、1段階めでは、MUST等の

現在使用されている評価項目を用いて

評価を行う。1段階めで問題ありと評価

されると2段階めに移り、現症(体重減少、

BMI低値、筋肉量減少)と病因(摂食量低下

or吸収能低下、疾患・炎症の程度)の

それぞれ一つ以上に該当すれば低栄養の

診断となる。診断後は現象に基づいて

重症度を判定する。

(Megu)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

『総合診断能力を有するスペシャリスト』

を目指します

◆当院へ病院見学に来ませんか?

当院の研修医が

どんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、

こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆感想やコメントはFacebookページから

お願いします!

↓

https://www.facebook.com/mitosaiseikai/

これから診察

—–

栄養評価の指標・・・・CONUT

前回の記事で、特に高齢の入院患者では

栄養とADLが大事だと紹介しました。

そこで栄養評価について、Meguが

まとめてくれました。なかなかの

ボリュームになったので、3回に分けて

シェアします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

患者さんの栄養評価の指標となる

検査値はいくつかあるが、その一つに

CONUT score (Controlling Nutrition

Status) がある。

2003年に欧州の学会で提唱された指標

であるが、CONUT scoreは、日常よく

測定される採血項目であるアルブミン値、

総リンパ球数、総コレステロール値を

用いた、簡便に栄養状態のスクリーニングを

行えるスコアリングシステムである。

総リンパ球は、低栄養状態や異化

亢進状態では、免疫細胞の産生低下が

起こる事が知られていることから、

免疫能の指標としてこのスコアリングに

組み込まれている。

CONUT scoreは膵臓癌、消化器癌術後の

予後予測因子として有用とされているが、

心不全の予後予測因子としても有効という

報告もある。

CONUT score以外にも、次回以降に

紹介するような栄養評価指標がある。

施設により使用される指標は様々だが、

特にがん治療の際、がんのステージ分類と

組み合わせて使用すると、より正確な

予後の評価が可能となる。

(Megu)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【いよいよ明日です!】

レジナビFair オンライン

東日本Week 2020 に

参加します!

当院は9月18日(金)18:30から

ライブ配信です。

病院説明と質疑応答がそれぞれ10分間の

計20分間です。

ぜひご参加ください!

ERの一コマ

—–

栄養とADL

例えば、80歳代の男性でADLは自立、

敷地内の別棟に息子さん家族が

住んでいる(茨城はこのパターンが

多いんです)方が、肺炎で入院しま

した。

幸い、順調に経過し、血ガスも

胸部レントゲンも、WBCやCRPも

改善しています。

では、そろそろ退院してもらおうと

家族に話をしたら、

「こんなんじゃ、おじいちゃんを

連れて帰れません!」

と言われてしまいました。

なぜだか分かりますか?

食事は食べれるけどむせ込まないように

誰かがついてないといけません。

摂取量も十分とは言えない。ADLも

歩けているけど歩行器を使用していて

自宅で一人での移動は無理。

家族からすれば、今まで全く手が

かからなかったのに、常にだれか

家にいなくてはいけないなんて、

家族みんな仕事しているから無理!

となる訳です。

こんなことは、あなたもこの先必ず

経験するハズです。

特に高齢者では、入院を契機に急速に

ADLの低下を来します。脳梗塞を

起こしたわけでもないのに、嚥下機能が

落ちたり、食事量も激減することは

しばしば日常で遭遇します。

すべての入院患者さんについて

「栄養とADL」を意識しておきましょう。

入院前の生活に戻れるのか?

転院や施設を考慮した方がいいのか?

早い段階で、家族に見通しを伝え

退院に向けての準備を始めないと

退院直前になって、冒頭のような

ことになってしまいます。

疾患のことばかりでなく、いろいろ

目配せが大事ですが、特に

「栄養とADL」はキモになる

ことを覚えておくとイイですよ。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

レジナビFair オンライン

東日本Week 2020 に

参加します!

当院は9月18日(金)18:30から

ライブ配信です。

病院説明と質疑応答がそれぞれ10分間の

計20分間です。

ぜひご参加ください!

ちょっと慌ただしいERの一コマ

—–