臨床研修ブログ

水戸済生会総合病院は、救急医療から緩和医療まで多彩な症例が経験できる総合力の高い地域の基幹病院です。

医師の生涯のうち最も実りある初期臨床研修期間を私たちは強力にサポートします。

抗菌薬の整理法・8 松永先生のカンファより

7月9日に松永先生の

感染症カンファからです。

今回はマクロライド系です。

マクロライド系の抗菌薬は

入院患者さんよりも外来患者さんで

よく処方されているかもしれません。

また呼吸器内科領域では

抗菌薬という目的ではなく

使用されていることもあり、

何となく処方の閾値が低い

かもしれません。

でも、耐性菌の問題もあるので、

何を狙って(起炎菌が何か?)いる

のかを考えながら使う必要があります。

基本的には

・肺炎球菌は OK (だった?)

・非定型肺炎の起因菌は OK

・グラム陰性菌にはダメ

・百日咳菌 はグラム陰性桿菌だが適応あり

・髄膜炎には使えない

副作用

•胃腸障害

•QT 延長

→ Torsade de pointes、 心室細動

エリスロマイシン

(エリスロシン ® ; EM)(注;経口)

・(肺炎球菌)+百日咳+非定型肺炎起因菌

クラリ スロマイシン

(クラリス ® ; CAM )(経口)

・エリスロマイシン+インフルエンザ桿菌

・市中肺炎に使える(た?)

アジスロマイシン

(ジスロマック ® ; AZM)(注;経口)

・注射薬があり、入院の非定型肺炎に

対して用いる

・クラリスロマイシン±サルモネラ・赤痢菌

・薬物相互作用が少ない

今回で抗菌薬については、いったん

終了します。松永先生のカンファは、

次回9月に開催予定です。

(編集長)

レクチャーの合間に質問

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆第20回水戸医学生セミナー

~内科と救急のエッセンスを体験しよう~

令和元年8月2日(金) 3日(土)

の2日間で開催します。

多発外傷患者が搬送されて来た時、

初めに何をしますか?

もし多数傷病者が発生する多重事故や

災害が発生した時、あなたが最初に

するべきことは何ですか?

大学では教えてくれない現場での対応を、

この「究極の体験型セミナー」で

身に付けてください!

現在、参加申し込みを

者受付中です!

定員まで、わずかとなりました。

お急ぎお申し込みください!!

↓

◆病院見学や、ご質問・お問い合わせは

こちらからご連絡ください。

↓

—–

抗菌薬の整理法・7 松永先生のカンファより

7月9日に松永先生の

感染症カンファからです。

前回はキノロン系抗菌薬を

紹介しましたが、今回は

カルバペネム系です。

カルバペネム系は入院患者さんに

良く使用されているのを見かけます。

確かに、緑膿菌にも有効な広域

スペクトラムで、なんでも効いて

しまうような錯覚になりますが、

当然、効かない菌もあります。

特徴は

・緑膿菌も嫌気性菌もカバー

・ESBL産生菌に対する第一選択

・髄液移行性も良好

逆に、効かないものは

・非定型肺炎(マイコプラズマ、

クラミジア、レジオネラ)

・MRSA

・結核

しかし、最も重要なことは

•乱用による、高度耐性菌の出現

これはホントにヤバいです。

カルバペネム系が効かないとなると、

事実上打つ手がなくなります。

あくまで最後の手段として用いる

べき抗菌薬です。

ペネム系に限ったことではあり

ませんが、AMR (Antimicrobial

resistance)対策のことを知って

おく必要があります。

当然ながら、国試にも出題される

はずです。よくチェックしておいて

ください。

代表的薬剤

•イミペネム(チエナム®; IPM/CS)

(痙攣に注意)

•メロペネム(メロペン®; MEPM)

•ドリペネム(フィニバックス®; DRPM)

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆第20回水戸医学生セミナー

~内科と救急のエッセンスを体験しよう~

令和元年8月2日(金) 3日(土)

の2日間で開催します。

多発外傷患者が搬送されて来た時、

初めに何をしますか?

もし多数傷病者が発生する多重事故や

災害が発生した時、あなたが最初に

するべきことは何ですか?

大学では教えてくれない現場での対応を、

この「究極の体験型セミナー」で

身に付けてください!

現在、参加申し込みを

者受付中です!

定員まで、あと3名 となりました。

お急ぎお申し込みください!!

↓

◆病院見学や、ご質問・お問い合わせは

こちらからご連絡ください。

↓

—–

抗菌薬の整理法・6 松永先生のカンファより

7月9日に松永先生の

感染症カンファが開催されました。

11年目となった当院にとって

無くてはならないカンファの

一つです。

毎年のことですが、2回目のテーマは

「微生物・抗微生物薬」。

感染症診療の基本を確認しながら、

抗菌薬を一気に勉強しました。

抗菌薬は入院でも、ERでも、

よく処方する薬の一つですが、

苦手な人が多いはず。

抗菌薬を勉強する時のポイントは

「この菌に有効な抗菌薬が何なのか?」

をおさえることです。

そのためには、抗菌薬表を

利用すると分かりやすくなります。

さらに、個々の菌名を覚えるよりも、

グループで覚えた方が

分かりやすくなります。

このブログでは、一昨年にペニシリン系を

昨年は、セフェム系の抗菌薬表を

紹介しました。 菌の分類についても

紹介しているので、ぜひご覧ください。

(*抗菌薬の整理法5まであります!)

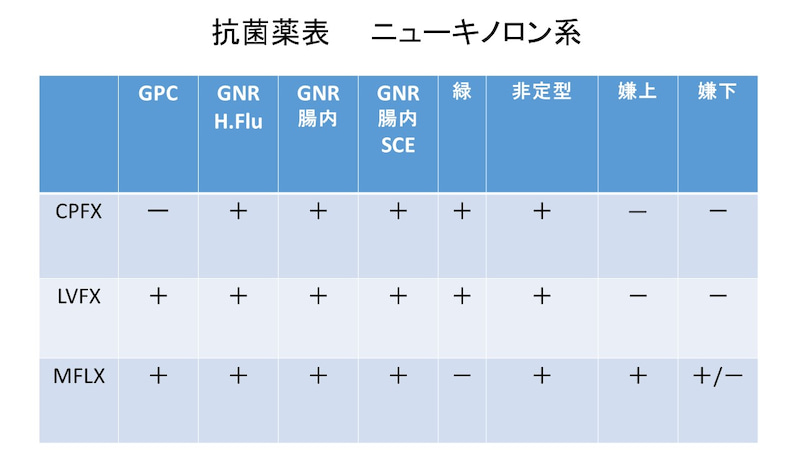

そして、今年はキノロン系抗菌薬を

紹介していきます。

キノロンは、よく処方される抗菌薬で、

なんでも効くような印象があって、

困ったときは処方している人が

多いと思います。でも、特徴や

問題点をきちんと押さえておきましょう。

キノロン系の特徴は

・核酸合成阻害作用

・非定型肺炎(マイコプラズマ、

クラミジア、レジオネラ)に有効

・古い世代ほどグラム陰性菌に強い

・新しい世代ほどグラム陽性菌に強い

・経口で抗緑膿菌作用のある唯一の系統

問題点としては

・耐性化、特にシプロキサシン

・結核を中途半端にカバーしてしまう

→診断の遅れにつながる

・経口薬ではMg製剤と同時服用はNG

→吸収が低下します

副作用

・乳幼児の軟骨形成障害

・痙攣(特にNSAIDsとの併用時)

・QT延長⇒Torsade de pointes⇒心室細動

・腱断裂(高齢者)

・大動脈瘤の破裂リスク増大

それから、キノロン系にも世代が

あるのを知っていましたか?

代表的なキノロン系薬剤の特徴は

シプロフロキサシン(シプロキサン®; CPFX)

–グラム陰性桿菌+非定型

–緑膿菌もOK

レボフロキサシン(クラビット®; LVFX)

–シプロ+グラム陽性菌

–緑膿菌もOKだがシプロより弱い

モキシフロキサシン(アベロックス®; MFLX)

–グラム陽・陰性+非定型+/-嫌気性菌

–緑膿菌への効果は失われた

抗菌薬表にすると、こんな感じです

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆第20回水戸医学生セミナー

~内科と救急のエッセンスを体験しよう~

令和元年8月2日(金) 3日(土)

の2日間で開催します。

多発外傷患者が搬送されて来た時、

初めに何をしますか?

もし多数傷病者が発生する多重事故や

災害が発生した時、あなたが最初に

するべきことは何ですか?

大学では教えてくれない現場での対応を、

この「究極の体験型セミナー」で

身に付けてください!

現在、参加申し込みを

者受付中です!

定員まで、あと3名 となりました。

お急ぎお申し込みください!!

↓

◆病院見学や、ご質問・お問い合わせは

こちらからご連絡ください。

↓

—–

いつまで続ける? 投与期間の決定

来週7月9日の開催予定の

松永先生の感染症カンファの前に、

「感染症診療の流れ」における

6つのポイントを紹介しています。

今回は最後に残った

「投与期間の決定」についてです。

例えば、あなたが蜂窩織炎の患者

さんを担当したとします。血液培養で

黄色ブドウ球菌(MSSA)が検出され

ました。第1世代セフェムのセファゾリン

(CEZ)の投与で順調に改善しています。

患者さんも元気になってきて

「いつ退院できますか?」とか

「点滴はいつまでやるの?」と

聞いてきました。

こんな時、あなたは何と答えますか?

結論から言うと、投与期間の判断は、

「各疾患の一般的な目安+個々の

患者の状態」

で決めることになります。

血液培養でMSSAが検出されて

いれば、抗菌薬の10~14日間投与

を考えます。

でも、人工血管などのデバイスが

ある患者さんだったら、かなり

悩んでしまいます。血液培養の

陰性化も確認しなくてはなりません。

ということで、「決まり」ではなく、

「目安」をもとに、培養結果や

感染局所の指標を見ながら

判断することになります。

「抗菌剤投与の目安」には

以下のようなものがあります。

【髄膜炎】

髄膜炎菌、インフルエンザ菌 ・・・・7日間

肺炎球菌 ・・・・・・・・・・・・・14日間

リステリア菌 ・・・・・・・・・・・21日間

【肺炎】

肺炎球菌 ・・・・・・・・・・・・・解熱後3~5日

(最短5日)

レジオネラ・非定型 ・・・・・・・・7~14日

腸内細菌科、緑膿菌 ・・・・・・・・21日

(しばしば42日)

【心内膜炎】

緑色連鎖球菌 ・・・・・・・・・・・14日

(GM使用下)

腸球菌 ・・・・・・・・・・・・・・28日~42日

黄色ブドウ球菌 ・・・・・・・・・・28日~42日

【腎盂腎炎】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・14日

CPFX、LVFX使用 ・・それぞれ7日、5日

【菌血症】

感染源除去可能 ・・・・・・・・・・10~14日

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆第20回水戸医学生セミナー

~内科と救急のエッセンスを体験しよう~

令和元年8月2日(金) 3日(土)

の2日間で開催します。

多発外傷患者が搬送されて来た時、

初めに何をしますか?

もし多数傷病者が発生する多重事故や

災害が発生した時、あなたが最初に

するべきことは何ですか?

大学では教えてくれない現場での対応を、

この「究極の体験型セミナー」で

身に付けてください!

現在、参加申し込みを

者受付中です!

定員まで、あと3名 となりました。

お急ぎお申し込みください!!

↓

◆病院見学や、ご質問・お問い合わせは

こちらからご連絡ください。

↓

—–

何に注目するべきか? 経過観察の2つの軸

だいぶ間が空いてしまいましたが、

4月末に開催された松永先生の

感染症カンファからです。

実は来週7月9日に、今年度2回目の

感染症カンファが開催されます。

その前に、感染症診療の基本を

おさえておきましょう。

前回までは感染症診療の流れとして

①感染症?それとも感染症以外?

②診断の2つの軸

③治療の2つの軸

④抗菌薬

を順に紹介してきました。

今回は⑤経過観察の2つの軸に

ついて紹介します。

例えば、肺炎の患者さんに抗菌薬を

開始したけど、一向に熱が下がらない、

WBCやCRPが下がらない。

抗菌剤を代えた方がいいか?

なんて不安になることは

しばしば経験しますよね。

あなたはそんな時はどうしますか?

まず、抗菌剤を変更する前に、

感染症治療が上手くいっているかの

判断をする必要がありますが、

あなたは何を根拠に治療が

上手くいっているかを判断して

いますか?

たいていの人は

「発熱」が続いている、

「WBC」や「CRP」が下がらない、

と答えてくれます。

確かに、分かりやすく有用な指標

ですが、その特徴と限界を把握

しておく必要がありますね。

松永先生は「2つの指標」を

よく理解する必要性を強調

しています。

それは

「身体全体の総体を表す指標」と

「感染局所の病態を表す指標」

です。

「身体全体の総体を表す指標」とは、

体温、WBCやCRP、プロカルシトニン

などの炎症マーカー、そして

敗血症性ショックの治療に用いられる

ノルアドレナリンの用量、インスリンの

用量、乳酸値などを指します。

「感染局所の病態を表す指標」とは、

感染局所の症状、徴候、グラム染色

などの検査所見を指します。

例えば、肺炎の患者さんなら、

呼吸回数や酸素飽和度(吸入酸素量)

喀痰量などが感染局所の指標に

なります。

つまり、CRPが上昇していても、

呼吸回数や酸素飽和度(吸入酸素量)が

改善傾向なら抗菌薬を変更する必要は

ありません。

「検査値を治しているんじゃない!

患者を治しているんだ!」

というのが、松永先生のメッセージです。

具体的な感染局所の指標には・・・、

肺炎

症状(咳、痰、呼吸困難感)、

徴候(呼吸数、呼吸器の設定、痰の量・質)

検査(血液ガス、喀痰のグラム染色)

尿路感染

症状(排尿困難、頻尿など)

徴候(腹部の圧痛、背部の叩打痛)

検査(尿中白血球数、尿グラム染色)

蜂窩織炎

症状(疼痛)、

徴候(発赤、腫脹、熱感、浸出液の量・質)

検査(浸出液のグラム染色)

心内膜炎

血液培養が検出されるまでの日数

血液培養の陰性化

感染症治療では発熱やCRPだけでなく、

感染局所の指標に注目して、

それを追いかけることが重要です。

これらの指標は診断する時点、治療を

開始する時点で、経過を見る指標を

決めていくことが大事です。

発熱とCRPに惑わされないで

頑張ってみてください。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆第20回水戸医学生セミナー

~内科と救急のエッセンスを体験しよう~

令和元年8月2日(金) 3日(土)

の2日間で開催します。

多発外傷患者が搬送されて来た時、

初めに何をしますか?

もし多数傷病者が発生する多重事故や

災害が発生した時、あなたが最初に

するべきことは何ですか?

大学では教えてくれない現場での対応を、

この「究極の体験型セミナー」で

身に付けてください!

現在、参加申し込みを

者受付中です!

定員まで、あと3名 となりました。

お急ぎお申し込みください!!

↓

◆病院見学や、ご質問・お問い合わせは

こちらからご連絡ください。

↓

—–

抗菌薬では三角形を考える 松永先生の感染症カンファ

少し間が空いてしまいましたが、

松永先生の感染症カンファからです。

「感染症診療の流れ」のうち、前回まで

①感染症? 感染症以外?

②診断の2つの軸

③治療の2つの軸

を紹介しました。

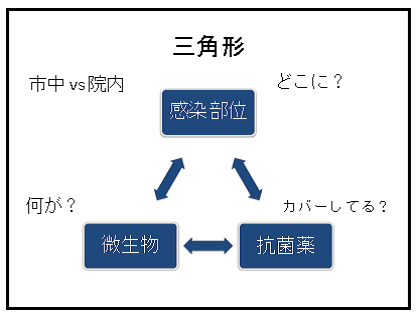

今回は④抗菌薬についてです。

個々の抗菌薬については、6月下旬に

予定されている次回のカンファで

取り上げられるはずですが、

ここでは抗菌薬を使うときの考え方を

まとめています。

キーワードは

「三角形を考える」

そして、

「抗菌薬は二度選ぶ」

です。

「三角形を考える」とは

図のように感染部位、微生物、抗菌薬の

関係を考えることです。

大腸菌による膀胱炎を例にしてみましょう。

「感染部位」は膀胱、

「微生物」は大腸菌。

「抗菌剤」は・・・、

よく処方されているのがキノロンです。

しかし、キノロン耐性の大腸菌が多いため、

キノロンは第1選択にはなりません。

当院のアンチバイオグラムでも、

約40%の大腸菌がキノロン耐性です。

これではいくら膀胱炎であっても、

第一選択にはなりません。

このように、抗菌薬を選択するときに

感受性を意識することは重要です。

しかし感受性だけで判断するのは間違いです。

もう一つ、病変部への移行性も考慮します。

例えば、髄膜炎を例にしてみましょう。

感染部位は髄膜(中枢神経系)、

微生物は肺炎球菌とします。

抗菌剤は、いくら肺炎球菌をカバー

しているといっても、第2世代セフェム

であるセフォチアムは髄液移行性が

悪いので使いません。

セフトリアキソン(CTRX)などの

第3世代セフェムを選択します。

感染部位に抗菌剤が到達するために

投与経路(静注、経口)や用量は

どうしたら良いのか?

その他に、ドレナージなど

物理的治療は必要ないか?

人工物を除去する必要はないか?

このように三角形の関係性を常に

意識しましょう。

といっても、臨床では原因微生物が

判明しないうちに抗菌剤の投与を

決めなくてはいけませんよね。

ここは経験的(empirical)に感染部位から

よくある原因微生物を考えて抗菌薬を

選択します。

しかし、その後に原因微生物が判明

したら、それにあわせて標的治療

(definitive therapy)に切り替えます。

これがde-escalation(デ・エスカレーション)で

「抗菌剤は二度選ぶ」ということです。

この2度目の抗菌薬の選択は、

十分な抗菌力があること、なるべく

カバーする範囲が狭いもの、を基準に

選択します。

経験的治療で上手くいっている治療を、

あえて抗菌薬を変える訳ですから

なんとなく抵抗がありますが、

「de-escalationは未来の患者さんため」

と、松永先生は強調しています。

AMR対策が国を挙げて進められている

今こそ、肝に銘じるべき言葉ですね。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆第20回水戸医学生セミナー

~内科と救急のエッセンスを体験しよう~

< /p>

令和元年8月2日(金) 3日(土)

の2日間で開催します。

五感をフルに使って真剣に身体診察に取り組み、

身体診察後の詳細なフィードバックを受ける。

すると、あなたはもう一度ベッドサイドに

行ってみたくなるはずです。

あなたは身体診察のみで、どこまで診断に

迫れるのか?ぜひ挑戦してみて下さい!

水戸医学生セミナーは、大学の授業で

体験できない、内科と救急のエッセンスを

盛り込んだ「究極の体験型セミナー」です!

現在参加者受付中です。

定員まで 残り6名 となりました!

↓

◆病院見学や、ご質問・お問い合わせは

こちらからご連絡ください。

↓

—–

麻疹に注意

当院のHPでもお知らせしていますが、

先月、麻疹患者が当院のERを受診した

ので、注意喚起を行っています。

麻疹は一度診察すれば忘れませんが、

とにかく患者さんがぐったりして、

とても辛そうで、重症感が半端

ありません。

いろいろとニュースになっていますが、

国内各地で麻疹患者の報告が相次いで

いるので、国立感染症研究所のHPを

時々チェックすることをお勧めします。

麻疹に関して覚えておくことは

・空気感染、飛沫感染、接触感染など

様々な感染経路を持ち、感染力が

非常に強い(すれ違っただけでも

感染します)。

・潜伏期間は10~12日

・治療法は予防接種のみ。発症して

からは対症療法しかない

・二大死因は肺炎と脳炎

・罹患後平均7年の経過で発症する

亜急性硬化性全脳炎(SSPE)

は国試でも出ますね。

さらに修飾麻疹というものがあります。

これは麻疹に対する免疫が不十分な

人が麻疹を発症すると、症状は一般的に

軽く、発疹も非定型的になり診断が

困難となります。感染力も通常より

弱いとされていますが、麻疹患者との

接触歴が重要になります。

ワクチン接種歴や渡航歴に加えて、

麻疹患者との接触歴がないかを

詳細に聞き出すことが重要になって

きます。

最近は海外からの持ち帰り例が多い

ので、患者さんの職業や渡航歴の

聴取を忘れないだけでなく、

ニュースなどの報道にも関心を持って

おきましょう。

ちなみに、先月の麻疹患者を診断した

のはJ1の研修医です。休日のERでしたが、

本人曰く「麻疹だったらヤダナー」と

初めから鑑別に挙げて診察を始めて、

すぐにコプリック斑を見つけたそうです。

それを受けて、当日の後期研修医が

すぐにICT(感染対策チーム)に連絡をして、

患者を隔離、保健所への連絡を行いました。

ICTのメンバーからは、かなり迅速な

対応ができたとお褒めの言葉をいただき

ました。

あなたが当直しているときに

麻疹患者が来るかもしれません。

まさか遭遇しないだろうと

油断しないようにしてください。

(編集長)

ERの一コマ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆第20回水戸医学生セミナー

~内科と救急のエッセンスを体験しよう~

令和元年8月2日(金) 3日(土)

の2日間で開催します。

多発外傷患者が搬送されて来た時、

初めに何をしますか?

もし多数傷病者が発生する多重事故や

災害が発生した時、あなたが最初に

するべきことは何ですか?

大学では教えてくれない現場での対応を、

この「究極の体験型セミナー」で

身に付けてください!

現在参加者受付中です。

↓

◆病院見学や、ご質問・お問い合わせは

こちらからご連絡ください。

↓

—–

化学的と物理的 松永先生の感染症カンファから

60歳代の女性が発熱で入院。

CVA叩打痛と尿所見から

尿路感染症と診断しました。

尿培養と血液培養を採取後に

抗菌薬(CTRX)を開始。

培養結果は、尿も血液も素直な

E.Coliでした。感受性をみても

抗菌薬は当たっているはず。

なのに、解熱しないし、CRPも

良くならない。あなたには

こんな経験はありませんか?

今回は松永先生のカンファから

感染症治療の2つの軸を紹介します。

感染症治療=抗菌薬

というイメージを持っている人は

多くいます。もちろん抗菌薬が

感染症治療の重要な位置を

占めているのは間違いありません。

そもそも、抗菌薬の役割は

微生物を「化学的に除去する」

ことですが、用量が少なすぎたり、

目的のところに十分到達しな

ければ効果は得られません。

こんな時に、二つ目の大事な

治療の軸があります。それは、

「物理的に除去する」ということです。

ドレナージや洗浄、切除(切断)、

人工物の除去など、外科医など他の

診療科とも協力して治療を行う必要が

あることを忘れてはいけません。

物理的に微生物を排除するのは

具体的に以下のようなものがあります。

-膿瘍

-「うっ滞性」感染症

・胆石・腫瘍による胆道閉塞

⇒胆管炎

・尿路結石による尿路閉塞

⇒尿路感染症

-人工物

・中心静脈ライン

・動脈ライン

・人工呼吸器

・胃管

・尿カテ

・人工弁

・人工関節 など

-壊死組織

冒頭の症例は、腎周囲膿瘍を来して

いたため、単なる抗菌薬の点滴のみ

では改善に時間がかかった症例です。

幸いドレナージなどせずに、保存的

治療のみで治癒しました。

あなたも抗菌薬のオーダーをした

だけで安心してはいけません。

抗菌薬だけが感染症治療ではない

ことを忘れずに、化学的と物理的の

2つの治療の軸を忘れないように

しましょう。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・

◆病院見学はもうお済みですか?

「どうやって研修病院を決めたら

いいのか分からない・・・。」

それには病院見学をするのが一番です。

さらに直接、研修医から話を聞くのが

ベストです。実際に見学に行くと、

想像以上に病院によって雰囲気が

違うことに気づくでしょう。

ぜひ当院へ見学に来て、あなたの目で

リアルな研修生活をのぞいてみて下さい。

病院見学や、その他のご質問・お問い

合わせは、こちらからご連絡ください。

↓

http://www.mito-saisei.jp/resident/contact.html

◆感想やコメントはFacebookページから

お願いします!

↓

https://www.facebook.com/mitosaiseikai/

—–

どこで? 何が? 松永先生のカンファより

あなたがER当直をしていると

高齢の女性で、施設入所中の

患者さんが発熱を主訴に搬送されて

きました。血液検査ではWBCが1万、

CRPは18と炎症反応が上昇して

いましたが、それ以外は明らかな

異常はありません。尿所見は

白血球も細菌もなし、腹部は圧痛なし

でした。

胸部レントゲンは明らかな肺炎像は

ないけれど、施設のスタッフの話では

食事の際にむせこむこともあったらしい。

以前に肺炎で入院歴があるので、

今回もきっと肺炎だろう。

そう考えて、血液培養を2セット採取

後に抗菌薬(ABPC/SBT)を開始

しました。

よくありそうな症例ですよね。

ところが翌日に細菌検査室から

「4本中4本でグラム陽性球菌です」

と連絡がありました。

さらにその翌日には

「G群溶連菌(GGS)でした!」

こんな報告が届きました。

この症例の診断は、肺炎で良かった

でしょうか?

↓

↓

松永先生は「感染症診断の二つの軸」

を強調しています。

感染症を診断する時は、

同時に2つことを考えるということです。

その2つとは

感染巣(解剖学的診断)と

起炎菌(微生物学的診断)

言い換えると、

どこで(Where?)

なにが?(What?)

悪さをしているのかを考えましょう

ということです。

冒頭の症例は、血液培養からGGSが

検出されたら、「肺炎ではなさそうだぞ」

と違和感を持つ必要があります。

微生物学的診断(なにが?)はGGSと

判明しているので、どこを探すか?

GGSが起炎菌となりそうな臓器、

例えば口腔内、皮膚軟部組織、

血液を思い浮かべて探しに行きます。

この症例は、背部や臀部も含めて

皮膚軟部組織には異常なく、

感染性心内膜炎も否定されました。

最終的に口腔内の所見から

化膿性耳下腺炎と診断されました。

診断は違っていましたが、当初の

抗菌薬でカバーされていたので、

結果は同じだったかもしれません。

でも、もし感染性心内膜炎だったら、

中途半端な治療になってしまうことも

十分あり得ます。感染性心内膜炎の

再燃で再入院なんて経験したく

ないですよね。

感染巣が分かれば、起炎菌も絞られます。

微生物が分かれば、感染巣も絞られます。

どこで?(=感染巣)

なにが?(=微生物)

をおさえながら診療に取り組んで

いきましょう!

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・

◆病院見学はもうお済みですか?

「どうやって研修病院を決めたら

いいのか分からない・・・。」

それには病院見学をするのが一番です。

さらに直接、研修医から話を聞くのが

ベストです。実際に見学に行くと、

想像以上に病院によって雰囲気が

違うことに気づくでしょう。

ぜひ当院へ見学に来て、あなたの目で

リアルな研修生活をのぞいてみて下さい。

病院見学や、その他のご質問・お問い

合わせは、こちらからご連絡ください。

↓

http://www.mito-saisei.jp/resident/contact.html

◆感想やコメントはFacebookページから

お願いします!

↓

https://www.facebook.com/mitosaiseikai/

—–

感染症診療で最初にすることは? 松永先生のカンファより

病棟でもERでも、あなたが

発熱患者に遭遇した時に、

何か抗菌薬を処方しないといけない、

こんな風に考えて、つい深く考えずに

抗菌薬を処方していませんか?

感染症のよくある誤解に

発熱=感染症

発熱=抗菌薬

抗菌薬=解熱剤

といったものがありますが、

これらは全て間違いです。

例えば、リンパ腫などの悪性腫瘍

でも発熱を来します。

リンパ腫なのに、抗菌薬を投与しても

解熱しないことは容易に想像できます。

つまり、

発熱≠感染症

発熱≠抗菌薬

ですね。

また、「抗菌薬を開始したのに解熱

しません」と、開始してまだ1日目

なのに言われてしまうことが

あります。

そもそも、抗菌薬は細菌を

やっつけるための薬ですから、

適切な抗菌薬が投与されても、

疾患によって解熱してくるまで

ある程度の時間は必要です。

つまり、

抗菌薬≠解熱剤

これも分かってもらえると思います。

ということで、感染症診療で

最初にすることは

目の前にいる患者さんは

ホントに感染症なのか?

それとも感染症以外なのか?

を考えてみることです。

あなたも一瞬立ち止まって

考えてみてください。

ちなみに、先日のカンファで

松永先生が何度も繰り返した

ポイントは以下の6つです。

①感染症?それとも感染症以外?

②診断の2つの軸

③治療の2つの軸

④抗菌薬

⑤経過観察の2つの軸

⑥投与期間の決定

これは毎回繰り返し出てくる

重要ポイントですので、

次回も続きを紹介します。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・

◆病院見学はもうお済みですか?

「どうやって研修病院を決めたら

いいのか分からない・・・。」

それには病院見学をするのが一番です。

さらに直接、研修医から話を聞くのが

ベストです。実際に見学に行くと、

想像以上に病院によって雰囲気が

違うことに気づくでしょう。

ぜひ当院へ見学に来て、あなたの目で

リアルな研修生活をのぞいてみて下さい。

病院見学や、その他のご質問・お問い合わせは

こちらからご連絡ください。

↓

http://www.mito-saisei.jp/resident/contact.html

◆感想やコメントはFacebookページから

お願いします!

↓

https://www.facebook.com/mitosaiseikai/

—–