臨床研修ブログ

水戸済生会総合病院は、救急医療から緩和医療まで多彩な症例が経験できる総合力の高い地域の基幹病院です。

医師の生涯のうち最も実りある初期臨床研修期間を私たちは強力にサポートします。

患者さんと話す時は(1)・・・SPIKES

病棟でもERでも、患者さんや家族に病状や見通しを説明する場面が必ずあります。しかもこの手の話は、患者さんにとってあまり良くない内容のことが多いですが、あなたはうまく伝えられていますか?

水戸済生会の総合内科では、患者さんの病状や疾患の説明を研修医にやってもらっています。もちろん重要な話の時は指導医が脇についているし、こんな感じで話しましょうとシナリオを事前に打ち合わせしています。でも、いざ話始めると頭が真っ白になって・・・・、という感じでなかなか上手くいきません。

初めからうまくいくわけはないので練習あるのみですが、セリフを全部覚えて臨むというより、話すフレームワークをおさえておくと混乱しません。こんな時に使えるのがSPIKESです。

SPIKESは国試でも出題されますから、あなたも知っているはずですが、もう一度確認しておきましょう。

SPIKESとは、

S:Setting(インタビュー環境のセッティング)

P:Perception(患者の認識の把握する)

I:Invitation(話への導入)

K:Knowledge(事実を伝える)

E:Explore emotions and empathize(感情の把握と共感)

S:Strategy and summary(治療戦略とまとめ)

では、一つずつ見ていきましょう。

S: Setting and listening skills(インタビュー環境のセッティングと傾聴のスキル)

要点としては、邪魔されない静かな環境で話をする。家族も同席させて、患者とあなたの間に何も無いようにそばに座って、アイコンタクトをとりながら話をしましょう。もちろんカルテの内容や説明に使う画像の準備も含まれます。

P: Patient’s Perception of condition and seriousness(患者がどの程度まで自分の状態や重症度を理解しているかを認識する)

「他のドクターはあなたの病状について何と言っていましたか?」とか、「あなたが自分の病状についてどの程度知っているのか教えてくれませんか?」と患者に聞いてみましょう。患者や家族が現在の(医学的)状況について、すでにどの程知っているのかを、あなたが話す前に質問します。そのことで患者や家族の理解のレベルが分かります。

患者や家族の理解と現実の状況とで乖離があることや、患者が(病気のことを)否定したい、聞きたくないと思っているサインに注意を払います。

I: Invitation from patient to give information(話への導入)

「今日はあなたの検査結果について話そうと思いますが、よろしいですか?」とか、「まずは今までの検査結果について整理して話しますね」などと言って、患者が自分の状況や治療について詳細を知りたがっているのかどうかを聞き出します。その上で、どこまで話をするのかというゴールを設定します。この際、患者の知りたくないという権利も受け入れましょう。

続きは次回に。

(編集長)

回診中の一コマ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

患者さんを”みる”とは

在宅診療医としては、あるあるというほどではありませんが、時折経験されるのが病院で経口摂取不良のため、胃菅、PEG、CV、CVポートなどで在宅栄養管理目的の紹介をされたものの、家に帰ってきたら徐々に食事食べるようになり、気が付いたら、栄養状態全く問題なしというケース。

本人によくよくお話を伺うと、「だって病院のメシまずいんだもん。あんなの食っちゃいられないよ。」

(水戸済生会の病院のご飯はおいしいと思いますよ!検食は完食してます!)

こんなとき在宅診療医の僕は思うのです。「病院の医者は患者を診ているかもしれないが、看てはいないな」と。

先日のことですが、こんなことがありました。立て続けに整形外科入院中の患者さんが胆嚢炎を起こし、お二人とも高齢や併存症の都合で胆摘ではなくPTGBD管理することとしました。保存的治療で軽快しPTGBDを抜去し、あとは施設退院あるいはリハビリ転院を待つばかりという状態になっていたのに、二人ともご飯を食べない。0-2割くらい。。。

胆嚢炎が再発していないかとエコーをしたり、内視鏡をしたりしましたが特に問題はなし。そんな折、看護スタッフから「個別対応で食事出したいから、脂質制限解除してもいい?」と聞かれ、まぁどうせ食べれていないし脂質制限はなくてもいいか、と脂質制限食をやめたところ、8-10割を摂取するように!

もう一人の患者さんも試しに常食を出してみたところ、半分以上摂取するように!

そうです。胆嚢炎後なので脂質制限食にしていたところ味が合わないために食事摂取が進まなかったのです。患者さんがなんでご飯を食べないのか、身体的異常という観点からしか患者さんを診ていなかったのです。

あぁ、やっぱり僕も病院の医者だった。患者さんに心が寄り添えていなかった、と反省です。

(Nao)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

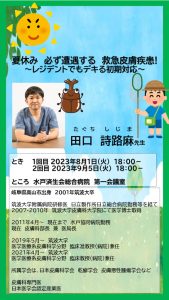

田口先生の”皮膚科レジデントレクチャー”が開催されました

入院中でも、外来でも、ERでも皮膚症状の訴えに多く遭遇します。判断がつかない症例や、どの軟膏を処方したらよいのか分からないことが多いのが正直なところです。

実は水戸済生会では、以前に常勤の皮膚科医がいたのですが、現在は非常勤のみになっています。その非常勤はお隣の水戸協同病院の皮膚科の先生方に来ていただいています。

このようなご縁もあって、当院のJ2が水戸協同病院の皮膚科をローテートさせてもらうことが昨年度から増えてきました。そんな、いつも快く受け入れてくれている水戸協同病院皮膚科部長、筑波大学臨床教授の田口先生が、わざわざ当院でレジデントのためにレクチャーを開催してくれました。

テーマは「夏休み、必ず遭遇する救急皮膚疾患 ~レジデントでもできる初期対応~」で、主に帯状疱疹の対処法について教えていただきました。

帯状疱疹と言っても、新しい薬剤のことや内服薬と点滴の使い分け、入院を考慮すべき状況など、編集長もかなり参考になることばかりで、飽きさせないレクチャーでした。

実は9月にもお越しいただく予定ですので、今から楽しみです♪

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

検査結果はその日のうちに

今回は以前にも紹介した記事です。編集長が研修医のころの話ですが、個人的には忘れられないエピソードの一つで、今も肝に銘じています。

でも、「肝に銘じている」と書いているものの、「人間は忘れる生き物」です。実は先日も検査結果を1日遅れで確認して、内心慌てたことがありました。

Sensitiveな内容ですが、すでに20年以上経っており時効ということにして、ぜひ知ってほしいので紹介します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

研修医が担当患者さんの心エコーをオーダーしました。心エコーでは僧帽弁に明らかな疣腫を認め、感染性心内膜炎(IE)と診断。検査技師さんは、レポートを書くと同時にオーダーした研修医に連絡を入れました。

でも、研修医はレポートを当日のうちに確認しませんでした。その結果、何が起こったと思いますか?

その日の夜中に、疣腫によるひどい脳塞栓を起こし、結果的に患者さんは亡くなってしまいました。

その時、編集長は別の病院に異動していたのですが、あとから裁判になったと聞きました。もし、その日のうちに抗菌薬治療を開始していたら、塞栓症のリスクを少し減らせることができたかもしれません。心臓外科と相談して、緊急手術を考慮できたかもしれません。たとえ、結果が同じであったとしても、結果が判明した時点ですぐに本人や家族に説明していたら、裁判までにはならなかったかもしれません。

教訓としておきたいことは

・検査結果は、必ずその日のうちに確認する

そして、

・すぐにアクションを起こさなければいけない状況を見逃さない

あなたも、当日のうちに検査結果を確認できているでしょうか?

(編集長)

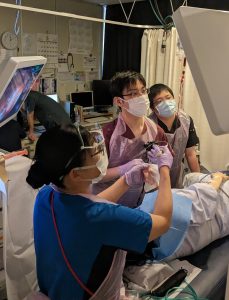

術中の一コマ

指導医に見つめられ(睨まれ)ながら・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

患者さんとの会話がはずむネタ

80歳代後半の患者さんが入院してきました。ADLは自立していたものの、当然ながら、軽度の認知症もあります。病歴を聞こうと思っても、なかなか話を分かってくれないし、自分からは話をしてくれません。

こんな時、あることを尋ねたら、その後は患者さんの方からいろいろ話をしてくれるようになりました。何を尋ねたと思いますか?考えてみてください。

↓

↓

↓

答えは、「以前の職業」です。この患者さんは、若いころから魚屋さんをやっていたそうです。その話を聞き出したことをきっかけに、患者さんはいろいろ話してくれるようになりました(病歴とは関係ない話もだいぶありましたが・・・笑)。

患者さんが、あまり話してくれないことはよくありますが、こちらとしては結構ストレスですよね。こんな時は、FORMを意識して質問してみるといいかもしれません。

FORMとは

Family:家族のこと

Occupation:仕事のこと

Recreation:趣味のこと

Message:自分の信念や人生観など

これらのトピックについては、自分から話しやすい話題だということが分かっています。患者さんから上手く話を聞き出しにくい時は、このFORMを使って、あなたから話しやすいネタを振ってみてください。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

済生会の指導医講習会

臨床研修病院の情報を検索すると、「指導医数」といったことが書いてあると思いますが、あなたは「指導医」がどんなものか知っていますか?

初期研修における指導医とは、厚労省の認める指導医養成プログラムでしっかりと学び、修了した医師のことを指します。

ここで“しっかり”というのは、厚労省により内容や時間などが厳密に定められた指導医講習会に参加するという意味です。指導医講習会を開催するのはなかなか大変なのですが、済生会グループでは初期臨床研修制度が始まった頃から指導医講習会を開催し、今回で49回目を迎えました。

そして、今回の指導医講習会を当院が主幹したので、ちょっとだけ紹介しようと思います。

今回の指導医講習会では、全国の済生会グループの病院からタスクフォースとして先生が集まり、2日間にわたって卒後7年目以上の医師20名が参加しました。研修目標や評価、フィードバックなど、臨床研修の全体像から、日常臨床の中でどう教えていくのかといった、すぐに役立つ内容までを扱いました。

病院からの命令で参加させられていた参加者もいましたが、始まって時間も経たないうちに役立つことが分かり、非常に積極的に参加している人がとても多く印象的でした。

そして、このブログでおなじみの空飛ぶ消化器内科こと当院のNao先生は、前回からタスクフォースとして参加してますが、今回も2つのセッションを担当するなど大活躍でした。

そして、講習会をサポートしてくれた当院の臨床研修センターのスタッフや院内のスタッフにも役立つ内容でしたし、院長も2日間を通して参加しており、病院全体がよい方向に変われるきっかけになりました。さらに当院の初期研修がパワーアップしますので、ご期待ください!

(編集長)

タスクフォースを務めたNao先生

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

「できない」を「できる」に変える方法

例えば、あなたがCVやPICCを入れるとき、またはERで挿管するとき、指導医やすでに経験済の同期から教えてもらったり、YouTube動画を確認したり、時間があるならシュミレーターでやってみてから臨むかと思います。

実際やってみると、イメージ通りには上手くいかない。。。もちろん初めから上手くできる人はいませんが、何度か失敗すると「自分には向いていない」「できない」と思ってしまい、ついついやらなくなりませんか?せっかく指導医から「やってみる?」と言われても、些細な理由をつけてチャンスを同期に譲っていたり・・・。

我々の脳は一度「できない」と思うと、「できない」記憶の連鎖がループのように回り始め、なかなかそこから抜け出せなるクセがあるそうです。それをそのままにしておくと、ホントに「できない自分」が作られてしまいます。今回はそんな「できない」から「できる」に変える方法を紹介します。

1.「できなかった」記憶を「できた」記憶に変える

失敗の記憶は、少し見方をズラしてあげると「できた」記憶に変えることができます。たとえば、過去の失敗から「できた」を探すことで記憶をポジティブなものに変えることができます。

例えば、エコーガイドでPICCの挿入を例にすると、「PICCを挿入できなかった」という失敗があったとして、その記憶をあらためて見直して「できた」ところを振り返ってみましょう。

例えば

・患者さんの体位はよかった

・エコーで目的の血管はきれいに描出できていた

・患者さんに上手く声掛けできていた

など、いろいろ出てくると思います。我々は何か失敗して、不快な感情、恥ずかしかったという感情がわくと、「全然ダメだった…」と一般化してしまうクセがあるのですが、100%ダメってことはまずありません。些細なことでOKなので、「できた」と思えることを1つずつ思い出してみると、「できなかった」が「できた」という記憶に変わってきます。

2.「何ができていないか」を具体化してみる

これとは逆に「何ができていないか」をできるだけ具体化していく作業も重要です。前述のとおり「全然できなかった」と一般化して認識してしまいがちですが、これではどう改善したらいいかわからないから「できなかった」という自分が強化されるだけです。なので、「何ができていなかったか」を具体的にすることが重要です。

先ほどのPICC挿入での失敗を分析してみると

・左手で持っていたエコーが動いてしまい、針先を見失った。

・消毒前にエコーで確認した時の体位と消毒して覆布をかけた時の体位が少し変わってしまい、見えにくくなった。

・穿刺は上手くいったけど、左手で持っていた外套を動かしてしまった。

ということが出てくるかもしれません。何ができたのか?何ができなかったのか?を具体的に分けることで次の改善案やアクションが生まれて、「できた」「乗り越えた」という記憶に変えることができます。

ただし、できなかった記憶と向き合うことは辛いので、みんなやりたがりません。でも、みんなやらないからこそ、これをやることで大きな差がつきます。プロフェッショナルは、「できなかった」体験と向き合うプロでもあります。ぜひ失敗と向き合って、「できる」を少しずつ増やしてみてください。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

言葉の重み

だいぶ以前のことですが、開業医の先生から紹介されて編集長が担当した患者さんの話です。その患者さんは治療の甲斐なく亡くなられてしまったのですが、少したってから患者さんの奥様がわざわざ編集長の外来にやってきました。

奥様との話の中で、「(紹介してくれた)先生もお葬式に来てくれて、主人の顔を眺めながら『とってもきれいにしてもらいましたね』、『あの病院にお願いすると、亡くなった時もとても良く対応してくれるんです』と言ってもらいました。どうか看護師さん達にもお礼を言っていただけますか」と言われました。

編集長は患者さんのお葬式に参列したことはなかったので、その先生が患者さんのお葬式に参列したことも驚いたのですが、ご家族にこのように声をかけていたのには、もっと驚きました。そして、この先生の一言でご家族がすごく安心されたので、わざわざ病院までお礼を言いに来てくれたのではないかと思いました。

もちろん亡くなった患者さんの対応してくれた看護師さんも丁寧にやってくれたと思いますが、この先生の言葉は家族が亡くなったという悲しみの中に、ホッとした気持ちにさせる力があったのだと思いました。当時の編集長にとって、我々ドクターが発する一言が、こんなに家族のこころに深く残るのだなと、すごく印象に残ったエピソードでした。

病院で亡くなりそうな時や死亡確認をする状況にはいろいろあるので一概には言えませんが、ドクターのちょっとした一言で、家族もホッとした表情を見せてくれます。逆に、かえって不安をあおってしまうこともありえるので、十分心して対応しないといけません。

当院でも、担当の患者さんが亡くなった時には、研修医に死亡確認をしてもらいます。もちろん指導医がそばについているのですが、実際その場になると、うまく言葉が出てこないものです。

こんな時のために、指導医たちのセリフだけでなく、立ち居振る舞いをよく観察しておくと良いと思います。そして、自分がその立場になったときに、どんなセリフ言うのか、どんな立ち居振る舞いに気を付けるべきかをシュミレーションしておくと良いと思います。最初から完璧にできる訳ではありませんが、丁寧に対応すればご家族にも気持ちが伝わるものだと思います。

(編集長)

ICUの一コマ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

【再掲】令和6年度採用初期研修医の採用について

現在、令和6年度採用の募集を行っています。

昨年までは新型コロナウイルス対応として、直接面接とZoomを用いたWeb面接の併用を行っていましたが、遠方の方や他の病院の面接日と重ならずに調整できることが好評で、今年も直接面接とWeb面接の併用を継続します。また、応募はWebのみで完結するので、紙への印刷や郵送が不要です!

すでに直接面接は定員に達したのでWeb面接のみとなります。ご了承ください。Web面接では日程調整が必要ですので、できるだけ早めにお申し込みください。もちろん、いずれの方法を選択しても、選考基準に違いはありません。

締め切りが近くなると、希望の面接日で調整できなくなる場合が出てきますので、どうぞ早めにお申し込みください。あなたの応募をお待ちしています!

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

【御礼】レジナビFair 西日本ウィークにご参加ありがとうございました!

6月22日にレジナビのオンライン病院説明会に参加しました。

今回は日程の都合から、レジナビの「西日本ウィーク」に初めて参加したのですが、40名を超える方にご参加をいただきました。有難うございました。

当日は当院も含めて3つの病院紹介がありましたが、当院以外は近畿圏の病院でしたので、ちょっとアウェー感を心配していました。でも、司会も上手でしたし、途切れることなく質問をいただけたので、ホッとしました。

いつも通り、前半は病院説明、後半は研修医も加わっての質疑応答でした。今回はJ1の大城先生とJ2の逆井先生の二人が質疑応答に対応してくれました。

説明会でも触れましたが、当院の研修医は地元出身者が多いのは当然かもしれませんが、出身大学は全国に散らばっており、茨城県や水戸に縁もゆかりもない研修医も一定数います。そんな環境の方が、いろいろと面白いかもしれません。あなたもぜひ、病院見学にお越しください!

なお、レジナビでは通常2つの部屋(2回線)に分かれてZoomに参加しているのですが、今回は直前になって1回線しか参加できないというトラブルがあり、編集長はかなり焦りました。結局、編集長と2人の研修医が並んで1回線で参加と言う形で無事終えることができました。なので、下の説明会中の写真もいつもと違った構図になっています(笑)。

(編集長)

後半の質疑応答の一コマ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry